Konzepte transformativer Räume

Was benötigen (Um-)Bauprojekte, damit sie – neben ökologischen und ökonomischen Aspekten – gerecht und lebenswert für möglichst viele sind? Der folgende Beitrag zeigt anhand von drei Projekten, die das Kieler Architektur- und Planungsbüro graadwies begleitet, welche transformativen Wege und Konzepte in verschiedenen räumlichen Ebenen entwickelt und ausprobiert werden.

1 Herausforderungen auf gesamtgesellschaftlicher Ebene

Unsere Gegenwart wird von einer Vielzahl an komplexen Herausforderungen determiniert, die sich gegenseitig bedingen und nicht isoliert betrachtet werden können. Ökologische Krisen wie die zunehmende Müllbelastung unserer Umwelt, der verschwenderische Umgang mit Ressourcen oder ein ausufernder Verbrauch wertvoller Flächen führen zu einer Überschreitung der planetaren Grenzen [1, 2] – messbar in der stetigen Verschiebung des Erdüberlastungstags. Darüber hinaus befinden wir uns in einem einschneidenden gesellschaftlichen Wandlungsprozess. Gegenstand der Diskussionen sind die gesellschaftliche Überalterung, eine beständig wachsende Individualisierung, zunehmende Bequemlichkeit, eine sich verschärfende wirtschaftliche Krise in Verbindung mit einer ungleichen Vermögensverteilung, aber auch wichtige und längst überfällige Debatten über den Gender Shift und den Gender Pay Gap [3]. Neue geopolitische Krisenherde erschweren zusätzlich die Bewältigung vieler der genannten Herausforderungen und führen zu einer Polarisierung der Gesellschaft.

In einer globalisierten Welt lassen sich Herausforderungen nur gemeinsam bewältigen. So entsteht ein gordischer Knoten aus einem engmaschig angeordneten Problemkomplex, für dessen Bewältigung ein ganzheitlicher, regenerativer Ansatz erforderlich zu sein scheint (Bild 1). Regenerative Nachhaltigkeit wird im Kontext dieses Aufsatzes als Schaffung von Bedingungen verstanden, die vitale, soziale und ökologische Systeme ermöglichen [4]. Es soll ein positiver Mehrwert für Mensch und Umwelt entstehen. Die Wirksamkeit der Gesellschaft soll von einer schädlichen zu einer nützlichen Haltung transformiert werden. Ein solches System hat zum Ziel, sich langfristig aufrechtzuerhalten [5]. Dies erfordert tiefgehende Veränderungsprozesse, um neue Systeme zu schaffen und Ressourcen zu erneuern, statt sie nur zu verbrauchen. Regenerative Projekte sind gemeinnützig ausgerichtet, reinvestieren in Strukturen und denken in Kreisläufen. Dieses Grundverständnis findet sich auch in der Planung von Räumen wieder. In Kreisläufen gedachte Räume sind bspw. so konzipiert, dass sie anpassungsfähig und in ihrer Struktur veränderbar sind, sodass sie langfristig Bestand haben. Außerdem beinhaltet es die Partizipation an Entscheidungsprozessen.

2 Konzepte werden entwickelt

Was bedeuten die gesamtgesellschaftlichen Herausforderungen für Menschen vor Ort in ihren Projekten und für die Planungspraxis? Als Architektur- und Planungsbüro sieht sich graadwies in der Verantwortung und gibt Transformation einen Raum. Anhand von drei Beispielen, die das Büro betreut, wird aufgezeigt, wie Projekte mit sozialem, ökologischem und kulturellem Mehrwert entstehen können: die ALTE MU, ein Kreativzentrum mitten in der Kieler Innenstadt, der Alsenhof, ein Kreativzentrum und Zukunftsort in Lägerdorf, einer Gemeinde im ländlichen Raum von Schleswig-Holstein, sowie die Energiefabriken, die dezentral über die Region Chemnitz verteilt wirken sollen.

2.1 ALTE MU: Eine Kunsthochschule wird zum kreativen Dorf in der Stadt

In den Räumlichkeiten der ehemaligen Muthesius Kunsthochschule in der Innenstadt der Landeshauptstadt Kiel befindet sich das Kreativzentrum ALTE MU (Bild 2). Entstanden ist es durch eine Leerstandsaktivierung von kreativen und engagierten Menschen im Jahr 2012. Seitdem entwickelt sich der Ort stetig weiter, gibt Impulse in die Stadtgesellschaft und zählt heute ca. 60 Projekte. Künstler:innen, Vereine, Start-ups und NGOs füllen die Räume mit Kunst, Kultur, Arbeit, Engagement und Begegnungen. Die ALTE MU steht mit ihren Werten für Solidarität, Ausschluss jeglicher Art von diskriminierendem Verhalten, Denken in Kreisläufen, gegenseitige Verantwortung und Gemeinschaft.

Um eine dauerhafte Perspektive für die Kreativszene zu ermöglichen, entstand im laufenden Betrieb die Idee, gemeinsam mit der Landeshauptstadt Kiel und dem Land Schleswig-Holstein das Gelände zusätzlich für das innerstädtische Wohnen zu nutzen. Im Rahmen von Visionstreffen und Workshops wurde die Zukunft eines kreativen Dorfs in der Stadt über die Jahre durch die Nutzer:innen vor Ort entwickelt (Bild 3). Dieser Bottom-up-Ansatz ist zentral für das Projekt, um gemeinsam Entscheidungen zu treffen und flexible Nachnutzungsmöglichkeiten zu schaffen.

Für die Umsetzung der Vision wurde 2021 eine Genossenschaft gegründet. Sie setzt mit dem Bauvorhaben an der ALTEN MU auf Nachhaltigkeit, Partizipation, Kreativität und Innovation. Die zukünftige ALTE MU soll ein Ort für alle sein, die mit einer nachhaltigen und gemeinwohlorientierten Stadtentwicklung neue Wege gehen wollen. Dabei soll kostendeckend, aber nicht rendite- oder profitorientiert gearbeitet werden. Das Projekt will im Rahmen des Bauvorhabens Räume für gemeinsames Leben und Arbeiten ermöglichen – das Konzept Wohnen und Wirken, wie es an der ALTEN MU heißt (Bild 4). Die bestehenden Räume des Wirkens werden erhalten. Hinzu kommen drei Wohnformen: Studierenden-, Atelier- und Clusterwohnen. Im Sinne des Gemeinwohls sollen die neu zu schaffenden Räume, neben individuellen Rückzugsmöglichkeiten, v. a. Platz für Gemeinschaft und Begegnung bieten. Es wird zwar private Flächen geben, aber das Projekt bleibt offen für alle. So ist z. B. der Innenhof oder das Foyer tagsüber für die Öffentlichkeit zugänglich.

Mit Blick auf die Partizipation der Nutzer:innen war und ist es herausfordernd, die ständig wechselnden Beteiligten einzubinden. Wichtig ist es, die Prozesse wiederholt zu erklären und immer im Austausch zu bleiben, sagt Friederike Kopp (Bild 5). Sie ist seit zehn Jahren ehrenamtlich an der ALTEN MU tätig, mittlerweile Vorständin der ALTEN MU eG (aktuell in Elternzeit), und beschreibt das Projekt als eines von und für Nutzer:innen. In den Prozessen wurden Inhalte und Werte immer wieder neu diskutiert und haben sich zugleich verfestigt. Für Friederike Kopp war die Partizipation v. a. eine Energiequelle als Vorständin, um mit den Menschen in Austausch zu kommen und ihre Wünsche und Bedürfnisse zu verstehen. Zugleich war es auch zermürbend, da nicht immer alle Beteiligten aufgrund fehlender zeitlicher Ressourcen anwesend sein konnten. Die Beteiligten – aus der Community vor Ort und den Genossenschaftsmitgliedern – geben großes Vertrauen in das Planungsteam und in den Vorstand, welcher, rückversichert durch Generalversammlungen, Entscheidungen im Sinne der Gruppe trifft. Der Vorstand trägt die Verantwortung, die Wünsche und Vorstellungen aller Beteiligten unter einen Hut zu bringen. Dabei wird jede Entscheidung im Einklang mit Sozialem, Ökologie und Ökonomie getroffen, alle Dimensionen haben denselben Stellenwert. Friederike Kopp ergänzt: „Wenn man im Dreiklang nur eine Seite betrachtet, steht der Tisch schief.“ In die Zukunft blickend könnte es eine stärkere Gewichtung der Ökonomie bei einzelnen Aspekten geben, wie z. B. die Auswahl der Baumaterialien im Hinblick auf die Kosten, um das Projekt in seiner Machbarkeit zu erhalten.

2.2 Alsenhof: Ein landwirtschaftlicher Betrieb wird zum Zukunftsort

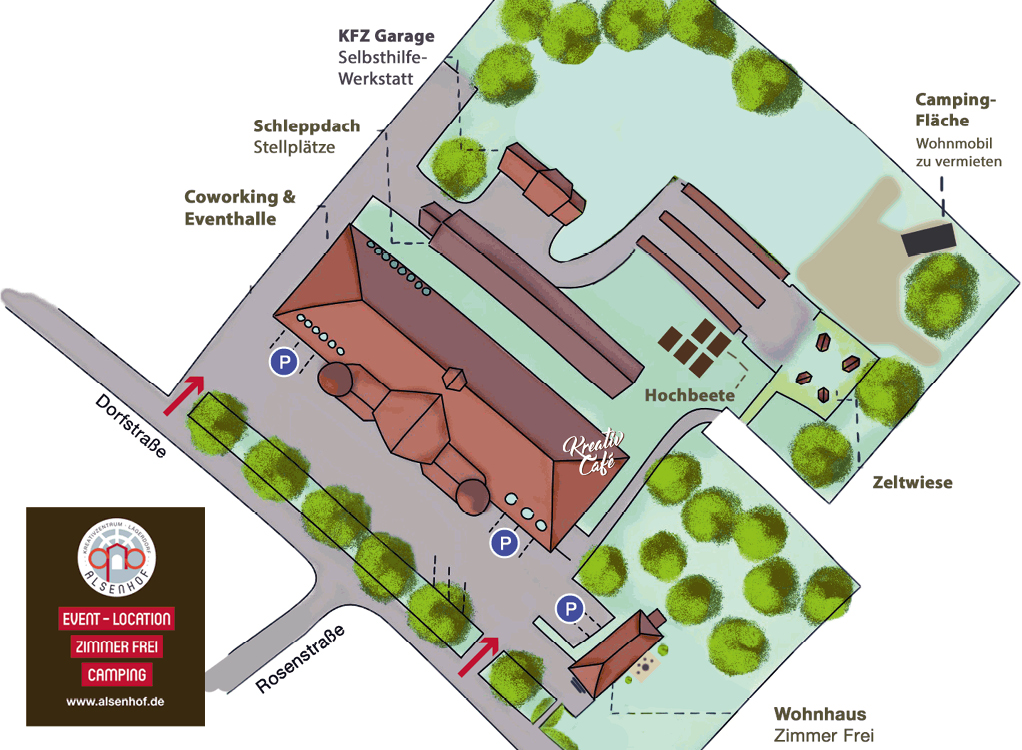

Die ortsbildprägenden und unter Denkmalschutz stehenden Gebäude auf dem Alsenhof in Lägerdorf bei Itzehoe, Schleswig-Holstein, wurden landwirtschaftlich genutzt und standen seit den 1990er-Jahren leer. 2019 wurde das Kreativzentrum als Genossenschaft gegründet, um Freiräume zum Leben, Lernen und Arbeiten zu schaffen. Das Projekt versteht sich selbst als Zukunftsort, welcher Menschen aus verschiedenen Lebensbereichen an einem inspirierenden Ort zusammenbringt und Leerstand wieder nutzbar macht – ein Ort der Begegnung (Bild 6).

Das 15.000 m 2 große Gelände des Alsenhofs besteht aus vier Gebäuden. Das Wohnhaus bietet Platz für gemeinschaftliches Wohnen für kurz und lang. Die Coworking- und Eventhalle, ein ehemaliger Stall, wird bereits als Werkstatt, Atelier, Workshop- und Probenraum sowie als Kreativ-Café genutzt (Bilder 7, 8). Im nächsten Schritt soll dieses Gebäude saniert und weiter ausgebaut werden. Das Angebot in den Räumlichkeiten der Halle, wie die Arbeit in Werkstätten und im Coworking-Bereich, die Durchführung von Workshops, ein kultureller Treffpunkt im Café und Veranstaltungen auf dem Dachboden, soll div. Zusammenkünfte ermöglichen (Bild 9). Im Planungsprozess sollen Lösungen für eine größtmögliche Flexibilität der Raumnutzungen entwickelt werden. Im hinteren Teil des Geländes befinden sich zudem eine Selbsthilfewerkstatt und Abstellmöglichkeiten für Fahrzeuge. Die Freiflächen werden bereits als Garten, mit Hochbeeten, zum Sport, Campen oder Zelten bespielt.

Anne Wermelskirchen und Heiko Kolz wohnen auf dem Alsenhof und gestalten den Zukunftsort aktiv durch ihre tägliche und visionäre Arbeit vor Ort (Bild 10). Sie sind davon überzeugt, dass es heute und in Zukunft gemeinsame, aktivierende und inspirierende Orte braucht. Die Übernahme von Verantwortung, die Förderung von Gemeinschaft, Demokratie und Toleranz sind für beide zentrale Werte und Ziele des Projekts. Der Alsenhof hat den Anspruch, Räume für den gemeinschaftlichen Austausch zu schaffen, um aktiv zu werden und sich traut, durch ein Netzwerk in die Verantwortung zu gehen. Außerdem soll dadurch die individuelle Entwicklung unterstützt werden. Die beiden sind der Meinung, dass es derzeit in der Gesellschaft an langfristigem und visionärem Denken fehlt. Dafür braucht es Motivationsraketen, so Heiko Kolz , um in der Balance zwischen Machen und Vision zu sein. Aktuell gibt es bereits ein Netzwerk von Aktiven auf dem Alsenhof. Anne Wermelskirchen und Heiko Kolz sehen sich in ihrer Funktion als Übersetzende zwischen unterschiedlichen Typen Mensch: sie bauen Brücken und ermöglichen ein Kennenlernen über Formate, die sie anbieten. Beispielsweise ist der Alsenhof der Ort, an dem die Gemeinde und Vertreter:innen des Zementwerks Lägerdorf in den Dialog über die zukünftige Dorfentwicklung kommen.

Gemeinwohl ist Kern der Arbeit und aller Projektenscheidungen auf dem Alsenhof. Darunter versteht das Projekt, das Wohl aller Mitglieder der Gesellschaft zu fördern sowie sozial gerecht, ökologisch nachhaltig und wirtschaftlich fair zu agieren. Zu Beginn des Umbauprojekts steht die Finanzierung im Vordergrund. Das soll später genutzt werden, um langfristig soziale und ökologische Ziele zu ermöglichen. Es sollen nicht, wie sonst üblich, Gewinne abgeschöpft, sondern im Kreislauf gehalten werden. Diese regenerative Herangehensweise bildet die Grundlage des Zukunftsorts. Dennoch birgt die Finanzierung Herausforderungen und kostet viel Energie – v. a. dadurch, dass der Alsenhof als Pilotprojekt angesehen wird. „Die Skepsis von außen ist momentan recht groß“, schildert Anne Wermelskirchen . Zudem wird auch an der Sichtbarkeit des Projekts gearbeitet. Anne Wermelskirchen beschreibt, dass viele Menschen erst kommen, wenn es fertig ist – aber gerade jetzt müssen die Menschen mobilisiert werden. Daraus ergibt sich, dass Anne Wermelskirchen und Heiko Kolz in der Planung und Visionsarbeit für möglichst viele Zielgruppen, die noch gar nicht da sind, bereits mitdenken.

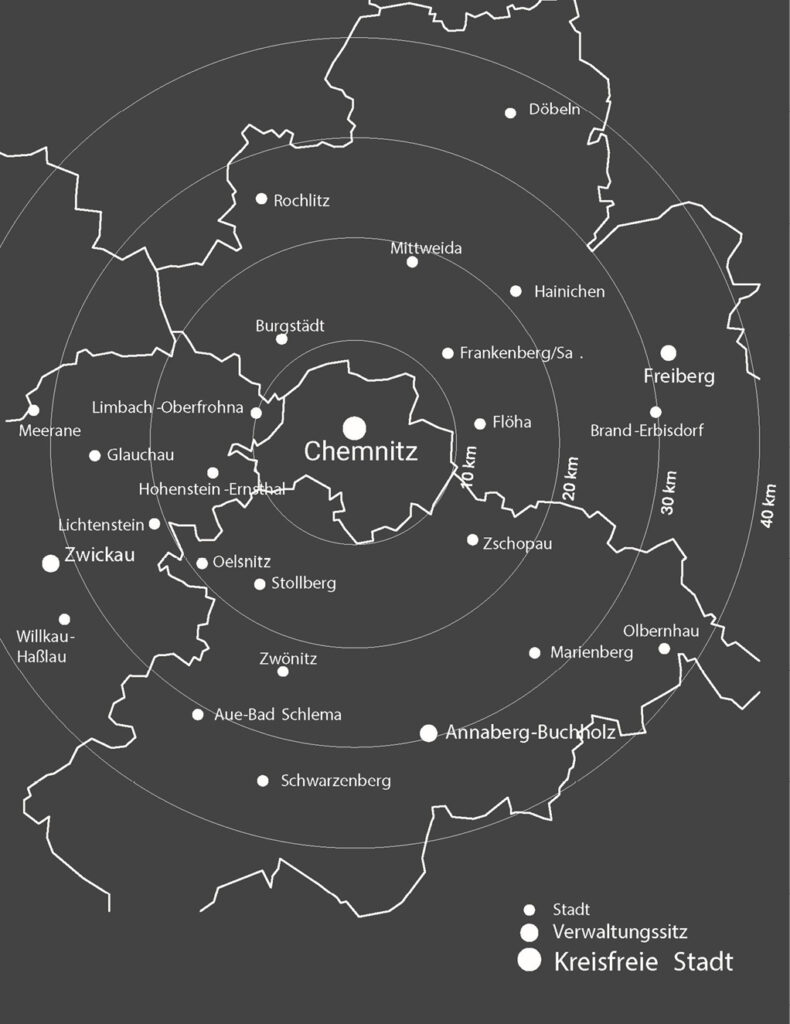

2.3 Energiefabriken: Industriebauten werden zu Produktions- und Speicherstätten für alternative Energien

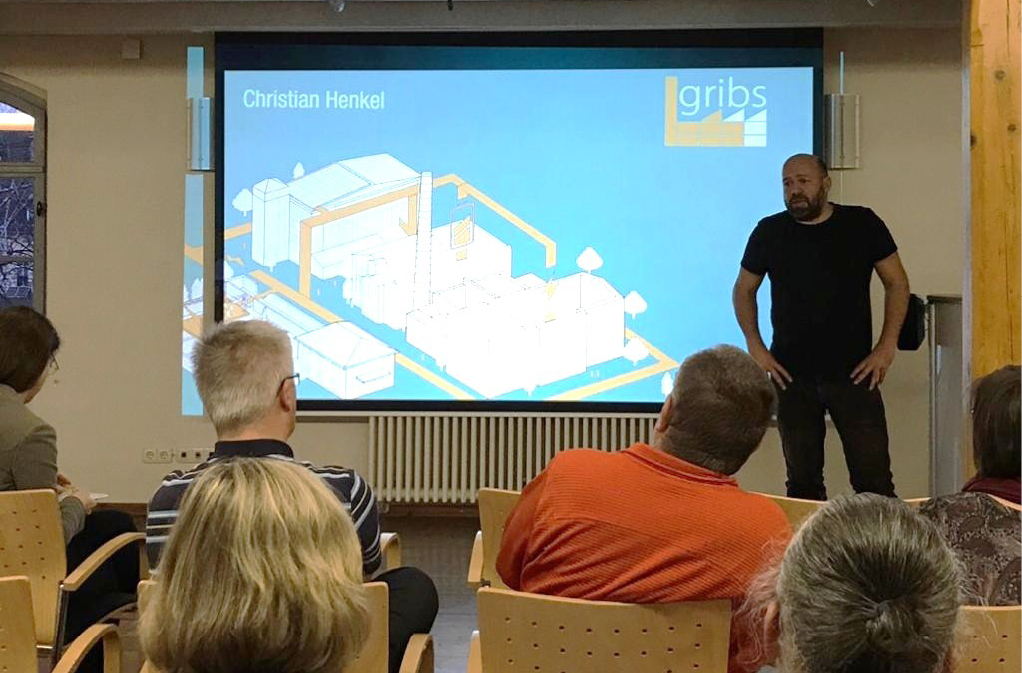

Das Projekt Energiefabriken der Initiative gribs (gemeinsam zur Rettung von Industriebaukultur in Sachsen) verfolgt als Ziel, Umnutzungskonzepte für brach liegende Industrieobjekte, zunächst in Sachsen, zu entwickeln und zu promoten. gribs möchte damit regional prägende Baukultur erhalten. Vor allem die Region um Chemnitz ist eines der ältesten Industriereviere in Europa und durch die Ausbreitung der Standorte bis in die kleinsten Städte hinein geprägt (Bild 11). Gegen den Substanzverlust sollen mit Beteiligten aus Eigentümer:innen, Gemeinden, Hochschulen und Nutzer:innen Strategien und Umnutzungskonzepte entwickelt werden. Die drei ursprünglichen Initiatoren, Christian Henkel , Antipas Papageorgiou und Jörg Seifert , stellen mit ihrer Projektidee die Ertüchtigung ländlicher Räume in den Mittelpunkt, wodurch langfristig Regionen und Gemeinden resilient agieren sollen (Bild 12). Die immer noch in großer Zahl existenten (aber oftmals bedrohten) Industrieobjekte im ländlichen Raum waren einst der Stolz und das Kraftzentrum der Städte und Dörfer – und könnten es als Erzeuger und Speicherplatz für Energie möglicherweise wieder werden, so die zentrale Überlegung. Quartiere und Kommunen könnten durch eine Hinwendung zu mehr Dezentralisierung wieder robuste eigene Powerhouses innerhalb zunehmend unkalkulierbarer politischer wie ökonomischer Abhängigkeitsketten werden.

Die Initiatoren des Projekts haben z. T. als Kinder in den 1970er- und 1980er-Jahren erlebt, wie die Region um Chemnitz von einer industriellen Arbeitskultur geprägt war. „In den frühen 1990er-Jahren haben wir aber auch gesehen, wie diese Arbeitskultur verschwand und mit ihr in großer Zahl auch die Gebäude. Zurück blieb eine Art Schwermut, eine Atomisierung der Bevölkerung in Partikularinteressen gepaart mit Visionslosigkeit und Mittelmäßigkeit in allen Bereichen der Stadt- und Regionalentwicklung“, erinnert sich Christian Henkel . Ausschlaggebend für die Entwicklung der Idee war der Abriss des ältesten Produktionsgebäudes in seiner Heimatstadt Burgstädt. Dieser nicht mehr aufzuhaltende Verlust machte deutlich: Rein soziokulturelle Nachnutzungen haben sich selten als dauerhaft tragfähige Lösung gezeigt. Deshalb wurde der Fokus auf ökonomisch sinnvolle Nachnutzungen gelegt. Ehemalige Produktionsorte sollen wieder zu Produktionsorten werden. Und die Energiewende könnte diesbezüglich der entscheidende Treiber, die Verbindung zu einem langfristig relevanten Zukunftsthema sein.

Durch den Ansatz könnten sog. abgehängten Regionen neue Perspektiven gegeben werden. Erhalt und Reaktivierung von Industrieobjekten trägt zur Bewahrung der regional prägenden Baukultur bei und könnte zugleich eine neue Dynamik in das Thema Energiewende von unten bringen. Ein solches Projekt wurde in dieser Form bislang noch nicht realisiert und ist dementsprechend ein Pionieransatz, welcher Denkmalschutz und wirtschaftliche Nachhaltigkeit durch die Nutzung erneuerbarer Energie verbindet.

Das Eingebundensein in lokale, lebendige und zukunftsfähige Wertschöpfungsketten soll für die Bürger:innen einen Rollenwechsel nach sich ziehen: von passiven Zuschauenden werden sie zu aktiven Mitgestalter:innen ihrer Region. Menschen, welche sich zunehmend desintegriert und fremdbestimmt fühlen, könnten so ein neues Gefühl dafür bekommen, dass ihr Tun oder Unterlassen einen unmittelbaren Einfluss auf ihre Lebensweise hat. Christian Henkel und seine Mitstreiter sind der Überzeugung, dass mehr Lokalität von Leben und Arbeiten zu mehr Identifikation mit dem eigenen Handeln führt. Mehr Identifikation führt zu weniger Resignation. Die Gebäude des Industriezeitalters könnten dabei eine wichtige Rolle spielen, da sie zu integralen Bestandteilen eines umfassenden Energie- und Mobilitätsnetzwerks werden.

Christian Henkel beschreibt seine Motivation und den Blick in die Zukunft: „Ich würde großes Glück empfinden, wenn diese Industrieregion aus sich selbst nochmal eine größere Kraft für eine – v. a. industrielle Wiedergeburt – schöpfen könnte. Zu erfinden, zu entwickeln und zu produzieren, liegt den Menschen hier im Blut, das passt zu ihrer – sagen wir mal – genetischen Verfasstheit. Auch die kleinteilige, mittelständische Wirtschaft – die dezentralen Strukturen – kennen die Sachsen aus ihrer Vergangenheit gut. Nun müssen diese Dinge eben mit neuen Themen verknüpft wer den, die die Welt heute bewegen.“ Nach einem bereits durchgeführten Forschungsprojekt (ENICU – Energie- und Kulturfabriken im Chemnitzer Umland), welches von der Deutschen Bundesstiftung Umwelt (DBU) gefördert war, wird nun im aktuell laufenden INKEWES-Projekt (Industriekultur und Energiewende in Sachsen, gefördert von Bundesstiftung Zukunft Bau) weitere Grundlagenforschung an konkreten Objekten durchgeführt. In beiden Projekten waren und sind gribs und die TU Dresden, in Gestalt des Architektur-Lehrstuhls für Denkmalpflege und Entwerfen unter der Leitung von Prof. Dipl.-Ing. Dr. Claudia Marx , die zentralen Kooperationspartner. Wichtige Arbeit leisten hier v. a. auch Prof. Dr.-Ing. John Grunewald , Leiter des Instituts für Bauklimatik an der TU Dresden und Spezialist für Oberflächengeothermie, und Prof. Dipl.-Ing. Architektin Melanie Humann , Leiterin des Lehrstuhls für Urbanismus und Entwerfen an der TU Dresden. Den Missing Link zwischen der beschriebenen Grundlagenforschung und einer konkreten Umsetzung wollen gribs, aktuell federführend von Christian Henkel vertreten, und graadwies gemeinsam herstellen. Dazu soll eine konkrete Machbarkeitsstudie an einem Objekt zu einem Muster-Businessplan führen, der ein Investment auch in anderen Objekten sinnvoll erscheinen lässt.

3 Transformation einen Raum geben

Alle Projekte zeigen: Bestehendes kann weitergenutzt werden. Neue Flächen müssen nicht versiegelt werden. Sie veranschaulichen auch, dass die Projekte durch die Initiator:innen und Beteiligten aus einem Bedürfnis und einer Überzeugung heraus entstanden sind, zukunftsgerichtet zu denken, Bestehendes umzunutzen und durch das eigene Handeln Verantwortung zu übernehmen.

Gleichzeitig unterscheiden sich die Projekte in ihrer räumlichen Ebene und der Projektgenese. In der ALTEN MU bestanden der Ort und die Menschen, die sich mit dem Bottom-up-Ansatz selbst organisierten und eine Vision entwickelten. Auf das Ökonomische muss immer wieder geschaut werden – das stellt das Projekt vor Herausforderungen. Auf dem Alsenhof war das Gelände da und die Haltung, jetzt braucht es noch mehr Menschen und die Projekte werden sich im Laufe der Sanierung und Fertigstellung finden. Die Energiefabriken entstanden über die Idee und die Begeisterung der Initiatoren. Die Wirtschaftlichkeit steht hier im Fokus, wovon ausgehend weitere Auswirkungen auf die Region, die zur Resilienz von Gemeinden beitragen, zu erwarten sind.

Im Rahmen von Einzelprojekten werden Räume für neue Praktiken mit ökologischer und sozialer Wirkung etabliert, aber auch darüber hinaus wird Gesellschaft aktiv gestaltet. Die Verfasser:innen sind davon überzeugt, dass der Schlüssel in der Werteorientierung liegt, einer Haltung, die Herausforderung, Kreativität und Veränderung sucht, und einem Umfeld, das Scheitern und persönliches Wachstum zulässt. Nicht nur die vorgestellten Projekte bzw. Auftraggebenden und Beteiligten sind durch ihr eigenes Wirken intrinsisch motiviert, Veränderungen anzustoßen – auch graadwies setzt darauf, sich mit Projekten zu identifizieren und intrinsisch motiviert zu arbeiten. Deshalb werden die Projekte in einen Wertekompass eingeordnet, der im Team stetig weiterentwickelt wird. Die Einordnung ermöglicht eine transparente Kommunikation über die Auswahl der Aufträge, die von graadwies angenommen werden. Zu jeder Phase wird versucht, das Soziale, Ökologische und Ökonomische gleichgewichtet zu betrachten.

„Diejenigen, die entscheiden, die müssen auch Verantwortung tragen, und diejenigen, die die Verantwortung tragen, dürfen entscheiden – nach dem Grundprinzip: The one who does decides. Im Umkehrschluss heißt das: Wer keine Verantwortung übernimmt, kann auch nicht entscheiden.“

– Florian Michaelis (Architekt, Geschäftsführung graadwies)

Als logische Konsequenz hat graadwies eine Verantwortungseigentumsstruktur etabliert. Diese beteiligt Mitarbeitende direkt und indirekt am Unternehmen. Ziel ist es, die Kapazitäten des Unternehmens dafür zu nutzen, das Unternehmen zu stärken und die Werte zu bewahren. Durch bewusste Maßnahmen werden transformative Prozesse gefördert. Dazu gehört auch die Umsetzung gemeinwohlökonomischer Konzepte.

Die Stärke des Unternehmens liegt darin, konstant auf allen Ebenen die Werte und Ziele zu tragen. Es gibt eine große Überschneidung zwischen den Werten und Zielen der Menschen, die im Unternehmen arbeiten, des Unternehmens und der Projekte in Verbindung mit den Auftraggebenden. Dadurch fühlt sich das Unternehmen echt an und die intrinsische Motivation für das selbst organisierte Arbeiten wird gefördert. Die dringend benötigten regenerativen Prozesse in unserer Gesellschaft werden durch die im Mittelpunkt der Arbeit stehenden Projekte angestoßen.

Die vorgestellten Projekte zeigen, mit welchen neuen Logiken sich Lösungen für die Gestaltung der gebauten Umwelt und unseres Zusammenlebens etablieren lassen, die besonderen Einfluss auf unsere Gesellschaft nehmen. Sie verändern und geben Raum, um über gemeinsame Interessen in den Austausch zu kommen und zu lernen. Die Identifikation mit diesen Orten schafft ein neues Miteinander, das motiviert und optimistisch den Herausforderungen unserer Zeit begegnet.

Literatur

- UBA (2022) Bebauung und Versiegelung [online]. Dessau-Roßlau: Umweltbundesamt. https://www.umweltbundesamt.de/themen/boden-flaeche/bodenbelastungen/bebauung-versiegelung

- Stockholm Resilience Center (2023) Planetary boundaries [online]. Stockholm: Stockholm University. https://www.stockholmresilience.org/research/planetary-boundaries.html

- WBGU (2016) Der Umzug der Menschheit: Die transformative Kraft der Städte. Wissenschaftlicher Beirat der Bundesregierung Globale Umweltveränderungen, Berlin.

- Andreucci, M. B.; Marvuglia, A.; Baltov, M.; Hansen, P. (2021) Rethinking Sustainability Towards a Regenerative Economy . Cham: Springer Nature Switzerland. https://doi.org/10.1007/978-3-030-71819-0

- Fischer, J.; Farny, S.; Abson, D. J. et al. (2024) Mainstreaming regenerative dynamics for sustainability . Nat Sustain 7, pp. 964–972. https://doi.org/10.1038/s41893-024-01368-w

- Sphera (2021) Regenerative Design . San José, Costa Rica: Sphera. https://www.spherasostenible.com/our-blog/regenerative-design

Autor:innen

Anna Glindemann, B.Sc. Urbanistik, M.Sc. Nachhaltigkeitswissenschaften, ag@graadwies.de

Dipl.-Ing. Architekt Florian Michaelis, fm@graadwies.de

Geschäftsführung

Dipl.-Ing. Henning Ströh, MArch Architekt, hs@graadwies.de

graadwies UG (haftungsbeschränkt) – Transformative Planung & Entwicklung, Kiel

![Bild 1 Auswirkungen von konventionellem bis regenerativem Design [6]](https://www.nbau.org/wp-content/uploads/1-1-1024x676.jpg)