Aktuelle Entwicklungen bei CEN TC 350 SC1 und darüber hinaus

Der Bau- und Gebäudebereich kann inkl. seiner vor- und nachgelagerten Branchen einen wichtigen Beitrag zu einer kreislauforientierten Wirtschaft leisten. Das Thema wurde daher bereits in vielen Initiativen aufgegriffen und führte u. a. zur Deutschen Normungsroadmap Circular Economy. In der europäischen Normung nahmen noch im Jahr 2024 Arbeitsgruppen ihre Tätigkeit auf, um für die kreislaufgerechte Gestaltung sowie eine kreislaufbezogene Bewertung von Bauprodukten und Bauwerken normative Grundlagen zur Verfügung zu stellen. Ihre thematische Struktur liefert erste Hinweise auf relevante Handlungsfelder und zu erwartende Normen.

1 Kontext

In jüngerer Zeit scheint sich die öffentliche und politische Aufmerksamkeit zunehmend auf das Thema Klimaschutz zu konzentrieren. Dies ist zunächst durchaus angemessen, geht es doch um nicht weniger als die Erhaltung natürlicher Lebensgrundlagen durch eine Begrenzung der globalen Erwärmung. Die durchaus breitere Palette an Aufgaben und Zielen, die das Thema des sich an den Prinzipien einer nachhaltigen Entwicklung orientierenden Planens, Bauens und Betreibens von Bauwerken bietet, verliert jedoch dadurch nicht an Bedeutung – im Gegenteil. Einerseits müssen auch Maßnahmen zum Schutz des Klimas hinsichtlich ihrer resultierenden Auswirkungen auf Gesellschaft, Umwelt und Wirtschaft untersucht und beurteilt werden – u. a. unter Nutzung normativer Grundlagen zur Nachhaltigkeitsbewertung. Andererseits umfasst das allgemein anerkannte Nachhaltigkeitsverständnis ein komplexes System aus Schutzgütern und Schutzzielen. Dazu gehört neben dem Schutz des Klimas als Teil der Umwelt u. a. die Schonung der natürlichen Ressourcen, darunter der primären Rohstoffe. Hier waren und sind die bewertungsmethodischen Ansätze und die Datengrundlagen im Vergleich zum Thema Klimaschutz weniger gut entwickelt. Das Thema der Circular Economy, das bei der Erfassung von Daten und der Bewertung von Effekten neben den Wirkungen auf die Umwelt und den Energieflüssen insbesondere auch die Stoffströme einbezieht, bietet nun Anlass und Chance, die Situation in diesem Punkt zu verbessern.

Gemachte Erfahrungen bei der Herausarbeitung eines Nachhaltigkeitsverständnisses für den Bau- und Gebäudebereich sowie bei der Erarbeitung von Normen für die Nachhaltigkeitsbewertung von Bauwerken liefern eine gute Ausgangsbasis für eine Annäherung an die Thematik einer Circular Economy mit Bezügen zur gebauten Umwelt. Sinnvoll ist danach ein System aus Schutzgütern und Schutzzielen, Lösungsstrategien und Bewertungsansätzen. Letztere müssen an den jeweiligen Betrachtungsgegenstand angepasst sein und sich in die Arbeits- und Entscheidungsabläufe involvierter Akteure integrieren lassen.

2 Normungsprojekte bei CEN im Bereich Circular Economy

Auf europäischer Ebene werden die Normungsprojekte zur Circular Economy im Baubereich dem Technical Committee (TC) 350 bei CEN zugeordnet und bilden mit dem Subcommittee (SC) 1 einen Teilbereich. Im engeren Sinne betrifft die Circular Economy aus Sicht des Autors ein kreislauforientiertes Wirtschaften und ist damit einer Betrachtung aus volkswirtschaftlicher Sicht zuzuordnen. In den Normungsprojekten des SC1 von CEN TC 350 spielt diese Perspektive jedoch kaum eine Rolle, sie dient der allgemeinen Einordnung. Typische Betrachtungsgengenstände des CEN TC 350 sind Bauprodukte und Bauwerke mit ihren Komponenten und Teilen, soweit zutreffend. Dies trifft auch für SC1 zu. Im Kern geht es damit um die Erarbeitung normativer Grundlagen für die Gestaltung und Bewertung der Kreislauffähigkeit von Bauprodukten und Bauwerken als Beitrag zu einer kreislauforientierten Wirtschaft. Die Kreislauffähigkeit bzw. Kreislaufeignung ist dabei als eine Eigenschaft des jeweiligen Betrachtungsgegenstands zu interpretieren.

Ausgangspunkt für die Normungsprojekte war eine ausführliche Analyse der zu schließenden Lücken. Zu klären war auch das Verhältnis zur Nachhaltigkeitsthematik. Aus Sicht des Autors ist das Verlangsamen und Schließen insbesondere von Stoffkreisläufen ein Lösungsansatz, der das Erreichen von Nachhaltigkeitszielen unterstützt. Angestrebt werden die Schonung natürlicher Ressourcen, insbesondere der primären Rohstoffe sowie die Verringerung unerwünschter Emissionen in die Umwelt.

2.1 Arbeiten am Rahmendokument

Vergleichbar zur DIN EN 15643 [1] zum Thema der Nachhaltigkeit von Bauwerken wird es auch für Fragen zur Gestaltung und Bewertung der Kreislauffähigkeit von Bauprodukten und Bauwerken ein Rahmendokument geben. Ingenieurbauwerke sind ausdrücklich eingeschlossen. Die Arbeiten sind bereits weit vorangeschritten. Im Ergebnis wird einerseits das Thema eingegrenzt und den übrigen Teilnormen eine thematische Struktur vorgegeben. Andererseits befasst sich das Rahmenwerk inhaltlich u. a. mit themenbezogenen Begriffen und Definitionen, Handlungsebenen und Betrachtungsgegenständen, Prinzipien, Zielen und Handlungsoptionen, Umsetzungsmöglichkeiten, involvierten Akteursgruppen sowie Bewertungsansätzen.

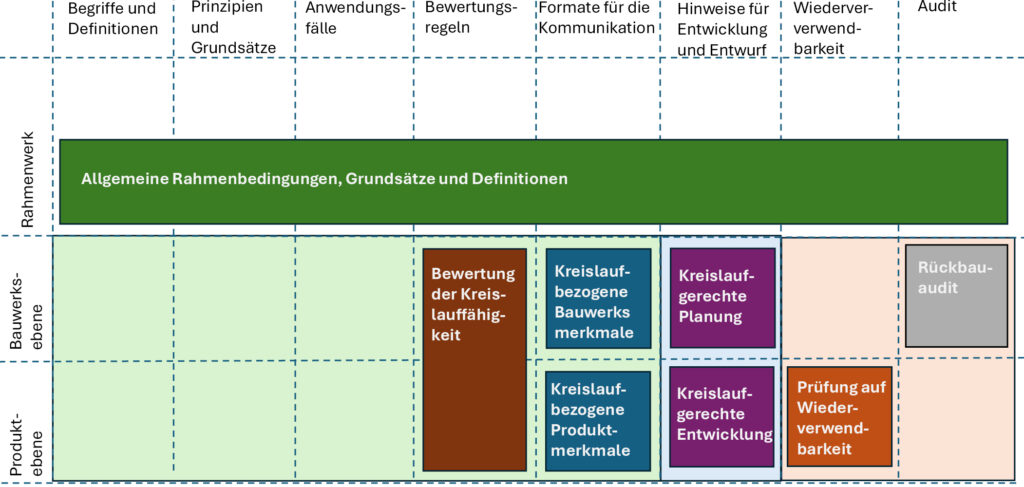

2.2 Arbeiten an spezifischen Teilthemen des SC1

Bei den Arbeiten an spezifischen Teilthemen ist zu unterscheiden, ob und inwieweit sie Grundsatzfragen oder angewandte Themen behandeln, für Bauprodukte oder Bauwerke zutreffen, im Falle von Bauwerken Neubau- oder Modernisierungsvorhaben bzw. der Analyse existierender Bauwerke zugeordnet werden können oder auf Aufgaben sowie Formen der Kommunikation von Informationen eingehen. Zu beachten sind die Zusammenhänge und Wechselwirkungen zwischen Produkt- und Bauwerksebene einerseits sowie die spezifischen Aufgaben und Erfordernisse bei Planung und Entwicklung, Bewertung sowie Kommunikation von Informationen andererseits.

2.2.1 Kreislauffähigkeit von Bauprodukten und Bauwerken

Eine Grundsatzfrage konzentriert sich auf die Beschreib- und Bewertbarkeit der Kreislauffähigkeit von Bauprodukten und Bauwerken (circularity assessment). Gearbeitet wird an entsprechenden Methoden und geeigneten Indikatoren. Dabei auftretende Fragen sind aus der einschlägigen Literatur ebenso bekannt wie aus der Anfangsphase der Nachhaltigkeitsdiskussion. Ein zentrales Merkmal – hier die Kreislauffähigkeit – kann nur über ein System von Teilaspekten beschreib- und bewertbar und maximal über einen Index zusammenfassend dargestellt werden. Bei den methodischen Grundlagen wird die Nutzung der Materialflussanalyse vorbehaltlos empfohlen, bei der Anwendung der Ökobilanzierung wird der Umgang mit mehreren Nutzungszyklen noch intensiv diskutiert. Für Details wird auf den Exkurs in Abschnitt 3 verwiesen.

Hinweise auf bei einer Beurteilung der Kreislauffähigkeit einzubeziehende Teilaspekte liefert u. a. die Bauproduktenverordnung der EU [2]. Erwähnt werden dort u. a. Anforderungen an die Langlebigkeit, Reparierbarkeit, Nachrüstbarkeit, Recyclingfähigkeit sowie weitere Eigenschaften mit Bezügen zur Kreislaufthematik.

2.2.2 Kommunikation kreislaufbezogener Informationen

Ein wichtiger Teilaspekt ist die Kommunikation kreislaufbezogener Informationen (communication of circularity related information). Reagiert wird auf den Trend der Digitalisierung. Gearbeitet wird an einer Struktur von Datensätzen, die perspektivisch im Fall der Bauprodukte in digitale Produktpässe (digital product passports DPP) sowie im Fall der Gebäude in digitale Gebäudepässe (digital building logbooks DBL) oder vergleichbare Instrumente für Ingenieurbauwerke (in Deutschland u. a. Brückenbücher) integriert werden sollen. In einer Übergangsperiode können diese Datensätze u. U. eine Struktur für eigenständige Dokumente liefern und den in der Diskussion befindlichen, jedoch nicht normativ geregelten circularity passports einen Rahmen geben. Letztlich müssen die Ergebnisse einer Beschreibung und Bewertung der Kreislauffähigkeit von Bauprodukten und Bauwerken (s. o.) den Akteuren entlang der Wertschöpfungskette zielgruppengerecht zur Verfügung gestellt werden.

2.2.3 Kreislaufgerechte Produktentwicklung und Bauwerksplanung

Die Indikatoren für die Bewertung der Kreislauffähigkeit können gleichzeitig als Anforderungen bzw. Ziele bei derkreislaufgerechten Entwicklung von Bauprodukten sowie Planung von Bauwerken (requirements for circular design of construction works and construction products / guidance for implementation of circular design) verwendet werden. Hier stellt sich noch die Frage, ob dies zum Gegenstand einer Norm im engeren Sinne wird. Alternativ können auch Empfehlungen und Hinweise als Technischer Bericht veröffentlicht werden.

2.2.4 Erfassung vorhandener Bausubstanz

Die Planung von Rückbau- bzw. Umbaumaßnahmen soll künftig durch Audits zur Erfassung und Analyse vorhandener Bausubstanz vor Rück- oder Umbau (pre-demolition and pre-redevelopment audits and evaluation) unterstützt werden. Angeknüpft wird an Veröffentlichungen der EU [3]. Es wird sich zeigen, ob und inwieweit ein Ausbau von Materialien und Bauteilen vor dem eigentlichen Rückbau des Gebäudes einen Weg aufzeigen kann, eine sofortige Einordnung als Abfall zu vermeiden.

2.2.5 Bewertung der Wiederverwendbarkeit

Ausgebaute Materialien, Bauteile oder Komponenten müssen hinsichtlich ihrer Wiederverwendbarkeit untersucht werden. Dies wird zum Gegenstand der Normungsaktivität zum Thema Wiederverwendbarkeit (reuse). Im Kontext von SC1 können jedoch nur allgemeine Grundlagen, Anforderungen und Hinweise im Sinne einer horizontalen Dachnorm formuliert werden. Spezifische Regelungen für ausgewählte Materialien und Bauteile müssen im Rahmen von Normungsaktivitäten entsprechender Produktgruppen erfolgen.

2.2.6 Arbeits- und Themenstruktur von SC1

Bild 1 liefert einen Überblick zu den laufenden Normungsaktivitäten. Deren Bezeichnungen werden hier sinngemäß angegeben. Deutlich wird das Spektrum von Themen, die sich gegenseitig ergänzen. Es kann davon ausgegangen werden, dass die entstehenden Normen die derzeit noch zunehmende Begriffsvielfalt ordnen, das Denken und Handeln in Kreisläufen befördern sowie die Bereitstellung kreislaufbezogener Informationen verbessern werden.

Quelle: Lützkendorf

2.3 Sonstige Arbeiten in CEN TC 350 mit Bezug zum Kreislaufthema

Eine Normungsaktivität im CEN TC 350, die gerade ihre Arbeit aufgenommen hat, befasst sich mit dem Umgang mit Gebäuden, die in der Zukunft mehrere Nutzungszyklen durchlaufen sollen bzw. das Potenzial dafür haben. Damit stellen sich Fragen nach einer angemessenen Modellierung dieser Situationen und Szenarien in einer Ökobilanz. Ähnliche Themen werden bereits in der einschlägigen Literatur diskutiert, u. a. in [4]. Es bleibt abzuwarten, ob und welche konsensfähigen Ansätze ihren Weg in die Normung finden.

3 Exkurs Lebenszyklus- vs. Kreislaufansatz

Bei der Bereitstellung von umweltrelevanten Daten zu Bauprodukten sowie der Bewertung der Umweltqualität im Rahmen der Nachhaltigkeitsbewertung von Gebäuden spielt die Methode der Angewandten Ökobilanzierung eine wichtige Rolle. Die Grundlagennormen DIN EN ISO 14040 [5] und DIN EN ISO 14044 [6] liefern eine Basis. Für die konkrete Anwendung sind für Bauprodukte die DIN EN 15804 [7] sowie für Gebäude die DIN EN 15978 [8] (die überarbeitete Version befindet sich Anfang 2025 kurz vor der Fertigstellung) von Bedeutung. Eine Ökobilanz untersucht allgemein die Energie- und Stoffströme sowie die Wirkungen auf die Umwelt eines Produkts von der Rohstoffgewinnung bis zur endgültigen Beseitigung und damit den vollständigen life cycle (in der aktuellen DIN EN ISO 14040 wird life cycle mit Lebensweg übersetzt). Bei langlebigen Gütern wie Bauprodukten und Bauwerken verursacht die Prognose von Zeitpunkt und Art des Endes des Lebenswegs Probleme, insbesondere durch die vergleichsweise lange technische Lebens- bzw. wirtschaftliche Nutzungsdauer. Mit zunehmender Dauer nehmen Unsicherheit, später auch Ungewissheit zu. Grundlage der Erfassung des Lebenswegs ist daher hier ein Modell unter Nutzung von Phasen. Untersucht wird der Betrachtungsgegenstand (ein Bauprodukt bzw. ein Bauwerk) nun über einen definierten Betrachtungszeitraum auf Basis einer Konvention. Dessen Ende wird über ein Szenario end of life (EoL) beschrieben. Die Betrachtung des vollständigen Lebenszyklus bzw. Lebenswegs und damit die Verwendung eines Lebenszyklusansatzes auch bei Bauprodukten und Bauwerken war und ist gegenüber einer alleinigen Erfassung der Herstellung als Fortschritt zu sehen. Beim Umgang mit Detailfragen treten nun neue Fragen auf, insbesondere dann, wenn ein Kreislaufansatz verfolgt werden soll. Teilweise wird hier die Eignung der Ökobilanzierung hinterfragt. Es wird kritisiert, dass sich die Ökobilanz auf einen Zyklus konzentriert, der jeweilige Betrachtungsgegenstand jedoch mehrere Zyklen durchlaufen könnte (und auch sollte). Aus Sicht des Autors lassen sich diese Widersprüche, die auch aus unklaren Formulierungen in bestehenden Normen resultieren, lösen und beheben. Am Beispiel von Bauwerken kann gezeigt werden, dass sich die Vorteilhaftigkeit einer Kreislaufführung auch in der Ökobilanzierung abbilden lässt. Wiederverwendete Materialien und Bauteile bzw. Produkte mit hohem Recyclinganteil reduzieren den Aufwand und die Umweltwirkungen in den Modulen A1–A3 nach DIN EN 15978 sowie langlebige Produkte den Aufwand für Ersatz im Modul B4. Rückbaufreundliche Konstruktionen und recyclinggerechte Konstruktionen können zu einem höheren Recyclingpotenzial im Modul D1 führen. Empfohlen wird mittelfristig eine Präzisierung der Begrifflichkeiten, für eine Übergangsphase eine Anpassung ihrer Interpretation. Der Lebenszyklus nach DIN EN 15978 entspricht danach einer definierten Nutzungsphase, der auch weitere folgen können. Die zeitliche Systemgrenze ist nicht die Lebensdauer, sondern der definierte Betrachtungszeitraum. Das Ende der Betrachtung wird über Szenarien beschrieben, die neben Rückbau und Aufbereitung auch eine Weiternutzung, eine Modernisierung bzw. eine Umnutzung vorsehen können. Nach DIN EN 15978 würde jede dieser Varianten eine neue Bewertung auslösen. Im Entwurf zur künftigen DIN EN 15978 werden nun die zusätzlichen Möglichkeiten für Szenarien am Ende des Betrachtungszeitraums beschrieben. Bis auf wenige Ausnahmen bei z. B. Olympiabauten mit einer definierten Nachnutzung bleibt jedoch ein Problem bestehen: Art und Dauer einer künftigen Nutzung von Bauwerken kann nicht sicher prognostiziert werden. Lösungsansätze bestehen auch künftig in der Nutzung von Szenarien und der Bewertung von Potenzialen. Es bleibt abzuwarten, ob, wann und wie Angaben zum ökologischen Wert vorhandener Bausubstanz ihren Weg in einen Ressourcenpass für Gebäude finden.

4 Einordnung und Empfehlung

Mit den oben beschriebenen Normungsaktivitäten wird eine Lücke im Themenspektrum der Nachhaltigkeit in der gebauten Umwelt geschlossen. Bereits die thematische Struktur gibt Hinweise auf Fragen, an die beim Thema der kreislaufgerechten Bauprodukte und Bauwerke gedacht werden muss. Vertreterinnen und Vertreter planender Berufe können an vorliegende Hinweise und Empfehlungen anknüpfen; Herstellern von Bauprodukten wird empfohlen, sich noch stärker mit Rücknahmeoptionen und Möglichkeiten der Wiederverwendung zu befassen. Es besteht ein dringender Bedarf an technischen und rechtlichen Lösungen, die vermeiden helfen, dass ausgebaute Materialien und Bauteile bzw. technische Systeme sofort als Abfall zu betrachten sind. Für die Wissenschaft besteht weiterhin die Aufgabe, die Möglichkeit mehrerer Nutzungsphasen angemessen abzubilden. Dies kann und wird in weitere Normungsprojekte einfließen.

Literatur

- DIN EN 15643:2021-12 (2021) Nachhaltigkeit von Bauwerken – Allgemeine Rahmenbedingungen zur Bewertung von Gebäuden und Ingenieurbauwerken; Deutsche Fassung EN 15643:2021 / Sustainability of construction works – Framework for assessment of buildings and civil engineering works; German version EN 15643:2021. Berlin: Beuth. Ausgabe Dezember 2021.

- Verordnung (EU) 2024/3110 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2024 zur Festlegung harmonisierter Vorschriften für die Vermarktung von Bauprodukten und zur Aufhebung der Verordnung (EU) Nr. 305/2011. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202403110

- European Commission: Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs; Oberender, A.; Fruergaard Astrup, T.; Frydkjær Witte, S.; Camboni, M. et al. (2024) EU construction & demolition waste management protocol including guidelines for pre-demolition and pre-renovation audits of construction works – Updated edition 2024. Brussels: Publications Office of the European Union. https://data.europa.eu/doi/10.2873/77980

- Van Gulck, L.; Wastiels, L.; Steeman, M. (2022) How to evaluate circularity through an LCA study based on the standards EN 15804 and EN 15978. Int J Life Cycle Assess 27, pp. 1249–1266. https://doi.org/10.1007/s11367-022-02099-w

- DIN EN ISO 14040:2021-02 (2021) Umweltmanagement – Ökobilanz – Grundsätze und Rahmenbedingungen (ISO 14040:2006 + Amd 1:2020); Deutsche Fassung EN ISO 14040:2006 + A1:2020 / Environmental management – Life cycle assessment – Principles and framework (ISO 14040:2006 + Amd 1:2020); German version EN ISO 14040:2006 + A1:2020. Berlin: Beuth. Ausgabe Februar 2021.

- DIN EN ISO 14044:2021-02 (2021) Umweltmanagement – Ökobilanz – Anforderungen und Anleitungen (ISO 14044:2006 + Amd 1:2017 + Amd 2:2020); Deutsche Fassung EN ISO 14044:2006 + A1:2018 + A2:2020 / Environmental management – Life cycle assessment – Requirements and guidelines (ISO 14044:2006 + Amd 1:2017 + Amd 2:2020); German version EN ISO 14044:2006 + A1:2018 + A2:2020. Berlin: Beuth. Ausgabe Februar 2021.

- DIN EN 15804:2022-03 (2022) Nachhaltigkeit von Bauwerken – Umweltproduktdeklarationen – Grundregeln für die Produktkategorie Bauprodukte; Deutsche Fassung EN 15804:2012+A2:2019 + AC:2021 / Sustainability of construction works – Environmental product declarations – Core rules for the product category of construction products; German version EN 15804:2012+A2:2019 + AC:2021. Berlin: Beuth. Ausgabe März 2022.

- DIN EN 15978:2024-05 (2024) Nachhaltigkeit von Bauwerken – Bewertung der Umweltleistung von Gebäuden – Methodik; Deutsche und Englische Fassung prEN 15978:2024 / Sustainability of construction works – Assessment of environmental performance of buildings – Methology; German and English version prEN 15978:2024. Berlin: Beuth. Entwurf Mai 2024.

Autor:in

Prof. Dr.-Ing. habil. Thomas Lützkendorf, thomas.luetzkendorf@kit.edu

Karlsruher Institut für Technologie (KIT), Karslruhe

www.kit.edu