Entwurfstafeln

Warum wir nachhaltig bauen müssen (Kapitel 1) und was hinter dem Begriff der Ökobilanzierung steckt (Kapitel 2), wurde im Rahmen dieser Beitragsreihe bereits behandelt. Mit dem dritten Kapitel beginnt der Teil, in dem wir konkrete Handlungsempfehlungen formulieren – Wie bauen wir nachhaltig?

3 Materialspezifische Hinweise

Die ökologische Nachhaltigkeit von Tragwerken kann in frühen Entwurfsphasen vereinfacht anhand der grauen Emissionen bewertet werden. Im Kontext der Klimakrise gilt wie üblich: Je weniger, desto besser. Wie hoch die grauen Emissionen sind und mit welchen Maßnahmen sie sich reduzieren lassen, hängt stark vom verwendeten Material und dessen Herstellung ab. Daher haben wir das dritte Kapitel der Entwurfstafeln Materialspezifischen Hinweisen gewidmet. Aktuell werden drei der vier in Deutschland am häufigsten verwendeten Materialien für Tragwerke betrachtet: Beton, Stahl und Holz [1]. Ein weiteres Material, das in Deutschland häufig zum Einsatz kommt, ist das Mauerwerk. Wir arbeiten daran, in der nächsten Version der Entwurfstafeln materialspezifische Hinweise zum Mauerwerk zu ergänzen.

Die Unterkapitel zu den verschiedenen Materialien folgen einem festen Ablauf. Im ersten Teil werden die Hintergründe der jeweiligen Ökobilanz erklärt, im zweiten Teil folgen Durchschnittswerte für graue Emissionen aus der ÖKOBAUDAT und im dritten Teil werden planerische Empfehlungen ausgesprochen.

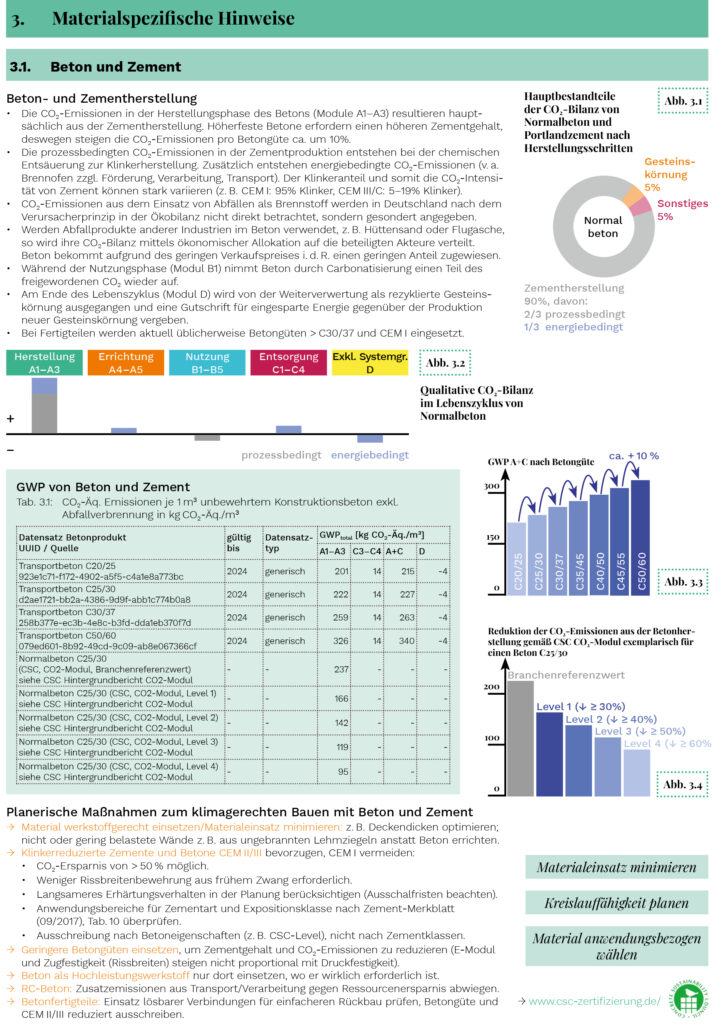

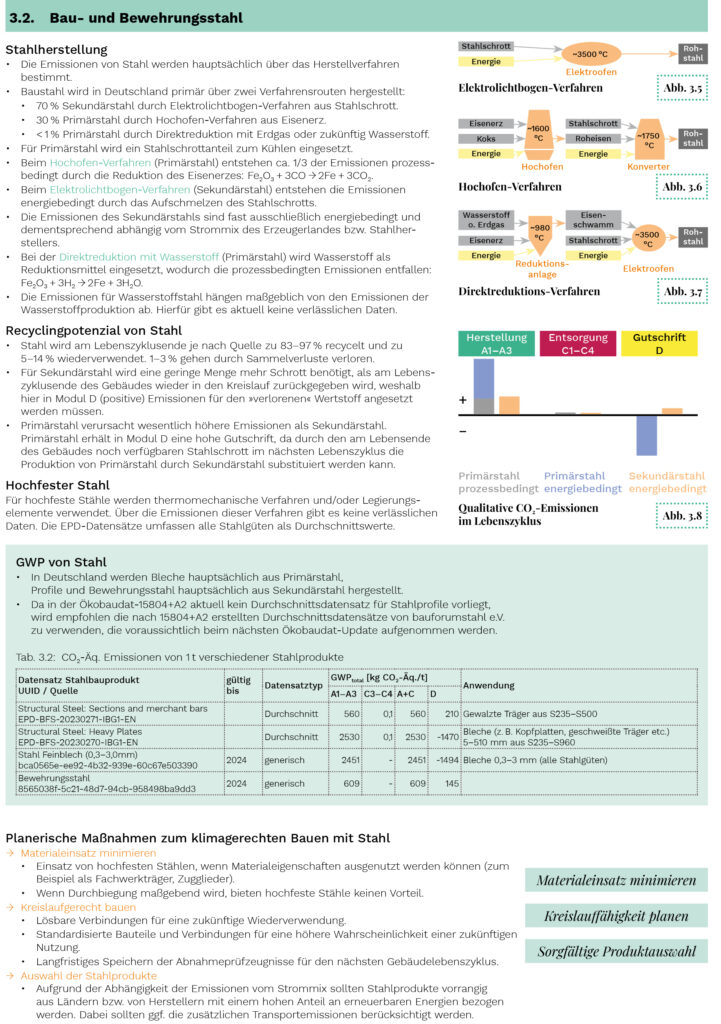

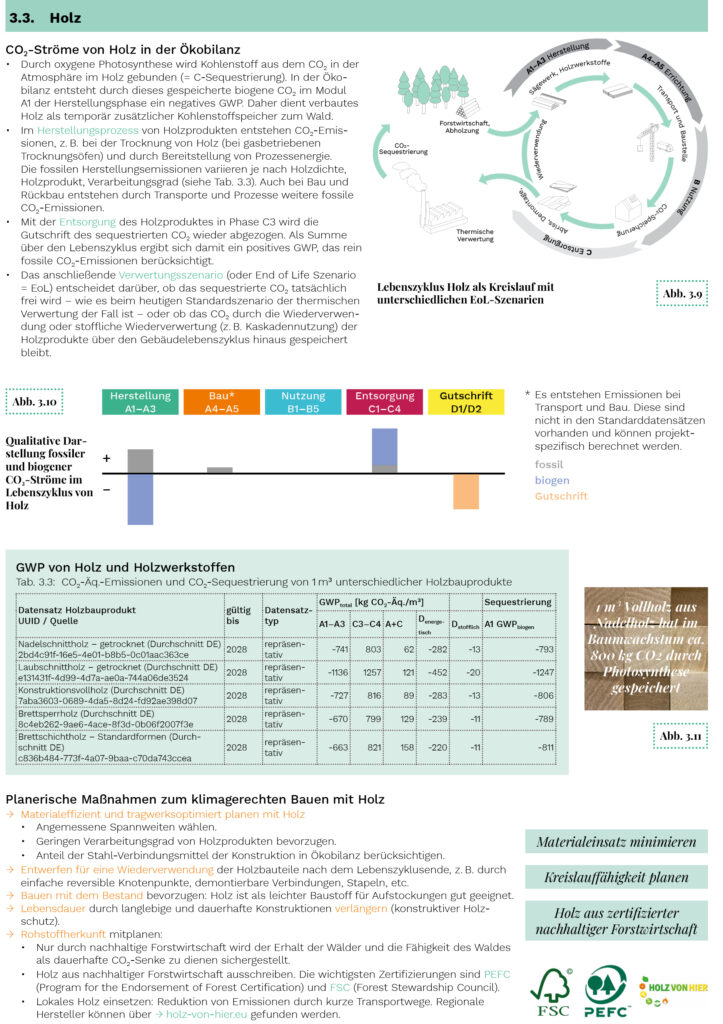

Zum Einstieg zeigen wir auf, wie die CO2-Emissionen der drei Materialgruppen entstehen. Wir erklären in Stichpunkten die Herstellungsprozesse und erläutern wichtige Annahmen, die der jeweiligen Ökobilanz zugrunde liegen. Während bei der Betonherstellung v. a. der Zement für die hohen Emissionen sorgt, ist beim Stahl die hohe Schmelztemperatur für die CO2-Bilanz verantwortlich. Der Musterschüler Holz speichert beim Wachstum sogar CO2 ein, lässt dieses im Falle einer energetischen Verwertung jedoch auch wieder frei. Damit die Ökobilanz im Planungsalltag mehr Anwendung findet, werden auch Faustformeln angegeben. Für Beton gilt, dass mit jedem Sprung in der Betongüte (z. B. von C30/37 auf C35/45) das GWP um rd. 10 % ansteigt, während bei Stahl die höhere Güte kaum das GWP beeinflusst (Ausnahmen für hochfesten Stahl vorbehalten).

Um Anhaltspunkte für die Planung zu geben, haben wir für alle drei Materialgruppen durchschnittliche GWP-Werte abgedruckt. Diese sind für eine erste Orientierung sehr hilfreich, jedoch wie immer bei groben Vereinfachungen mit Vorsicht zu genießen. Das GWP von Beton hängt stark von dem Werk ab, wo er hergestellt wird. Modernere Werke, die ihre energetischen Prozesse vollständig optimiert haben und mit klinkerreduzierten Zementen arbeiten, können wesentlich bessere Werte erreichen als jene, die diese Themen vernachlässigen. Auch beim Baustahl spielen die unterschiedlichen Herstellungsverfahren eine Rolle. Insbesondere beim Direktreduktionsverfahren sind erhebliche CO2-Einsparungen durch die Verwendung von regenerativ hergestelltem Wasserstoff möglich. Für Holz empfiehlt es sich, auf anerkannte Siegel für nachhaltige Fortwirtschaft zu achten und die GWP-Werte aus den Umweltproduktdeklarationen der Hersteller zu verwenden, um die Unschärfe von landesweiten Durchschnittswerten zu vermeiden.

Der dritte Teil der Unterkapitel zu den Materialien Beton (Unterkapitel 3.1), Stahl (Unterkapitel 3.2) und Holz (Unterkapitel 3.3) fasst planerische Maßnahmen zusammen. Diese unterscheiden sich zwar im Detail je nach Material, lassen sich jedoch in drei Kernpunkten zusammenfassen:

- Materialeinsatz minimieren: Unabhängig von der Materialwahl ist ein geringerer Materialverbrauch immer erstrebenswert. Der Materialeinsatz lässt sich bspw. durch geringere Spannweiten, eine werkstoffgerechte Materialwahl (Beton bei Druckkräften, Holz oder Stahl bei Zugkräften) und geradlinige Lastflüsse optimieren.

- Kreislauffähigkeit planen: Je häufiger ein Material wiederverwendet werden kann, desto besser können die Umweltauswirkungen aus der Herstellung neuer Materialien vermieden werden. Kreislauffähige Tragwerke sind daher ein essenzielles Mittel, um nachhaltig zu bauen, allerdings muss die Kreislauffähigkeit von Beginn an mitgedacht und eingeplant werden.

- Sorgfältige Produktauswahl: Wie bereits beschrieben, gibt es hinsichtlich der Ökobilanz große Unterschiede zwischen verschiedenen Produkten des gleichen Materials. Die Herkunft und Auswahl der Rohstoffe sowie das Herstellverfahren haben einen großen Einfluss auf die CO2-Emissionen eines Tragwerks. Daher gilt für alle Planer:innen das Gebot, die Produkte sorgfältig auszuwählen. Oft können entsprechende Anforderungen über die Ausschreibungstexte vorgegeben werden. Am Ende der Ausführung sollten die anfänglichen Annahmen und Durchschnittswerte in der Ökobilanz verifiziert werden.

Im nächsten Beitrag gehen wir auf tragwerksspezifische Besonderheiten bei der Ökobilanzierung von Tragwerken ein. Die aktuelle Fassung der Entwurfstafel kann auf unserer Website kostenlos und frei heruntergeladen werden. Über konstruktive Kritik und Anregungen zu den Entwurfstafeln freuen wir uns.

Literatur

- Statista (2023) Verteilung der Baugenehmigungen im Wirtschaftsbau in Deutschland nach Gebäudeart und überwiegend verwendetem Baustoff im Jahr 2022 [online]. Hamburg: Statista GmbH. https://de.statista.com/statistik/daten/studie/252743/umfrage/struktur-der-genehmigten-wirtschaftsbauten-in-deutschland [Zugriff am: 21. März 2024]

Autor:innen

Emma Kanz

Max Dombrowski

Attitude Building Collective

abcontact@posteo.net

www.attitudebuildingcollective.org