Das erste DGNB-Platin-Laborgebäude

Der Campus des Göttinger Life-Science-Konzerns Sartorius erreicht mit dem aktuellen Baustein für Forschung und Entwicklung eine neue Dimension der Nachhaltigkeit (Bild 1). Die Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB) zeichnet das Gebäude mit dem Platin-Zertifikat aus, erstmals vergeben für ein Laborgebäude (DGNB-LAB 20). Die Konstruktion setzt Maßstäbe in Sachen Holz-Hybridbau und das Energiekonzept beinhaltet Niedersachsens größtes Geothermiefeld. Der Niedersächsische Holzbaupreis und die Nominierung zum Niedersächsischen Staatspreis Architektur würdigen das ambitionierte Projekt.

Quelle: Jesse Wiebe

1 Bestandssituation

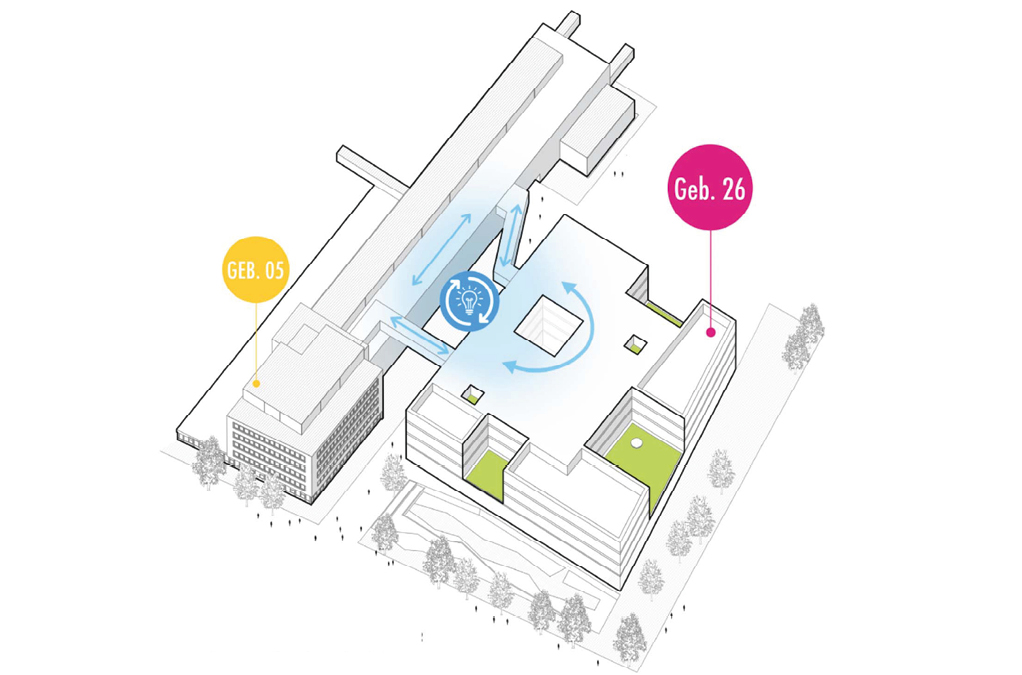

Sartorius hat den bestehenden Standort der Konzernzentrale in Göttingen in den letzten zwölf Jahren erheblich weiterentwickelt. Auf Grundlage der Masterplanung von Bünemann & Collegen aus Hannover entstanden für das 25 ha große Gelände neben neuen Gebäuden für Produktion und Verwaltung auch ein multifunktionales Forum mit Konferenzzentrum, Demonstrationslaboren und Betriebsrestaurant sowie ein Betriebskindergarten. Ein neues Erschließungskonzept mit Parkhaus und dezentraler Logistik ermöglicht intensiv gestaltete Außenanlagen mit dem Fokus auf Aufenthaltsqualität und Biodiversität. Der Gebäudebestand wird sinnvoll integriert, umgenutzt und saniert. Weitere Baufelder bieten Reserven für eine Verdichtung und strukturiertes Wachstum (Bild 2).

Der Forschungsneubau arrondiert nun den Konzerncampus im Norden und bildet die Visitenkarte für Besuchende und Mitarbeitende, die von der Autobahn A7 kommen. Im Gebäude werden verschiedene Forschungsflächen mit dem Schwerpunkt Biotechnologie zusammengeführt. Zur Förderung der Kommunikation ist der Bestand über gläserne Brücken an weitere Forschungsgebäude im Süden angeschlossen (Bild 3). Der kubische Baukörper wird in den Obergeschossen durch großzügige Einschnitte proportioniert, so entstehen üppig begrünte Dachgärten. Eine wellenförmige Aluminium-Doppelfassade mit kontrastreichem Wechsel zeichnet die Geschossigkeit nach und spiegelt die Dynamik der Forschungsprozesse im Inneren. Der Neubau setzt die zentrale Campusidee fort, die Unternehmenswerte Nachhaltigkeit, Offenheit und Freude in der Corporate Architecture sicht- und erlebbar werden zu lassen.

2 Architektur und Nutzungskonzept

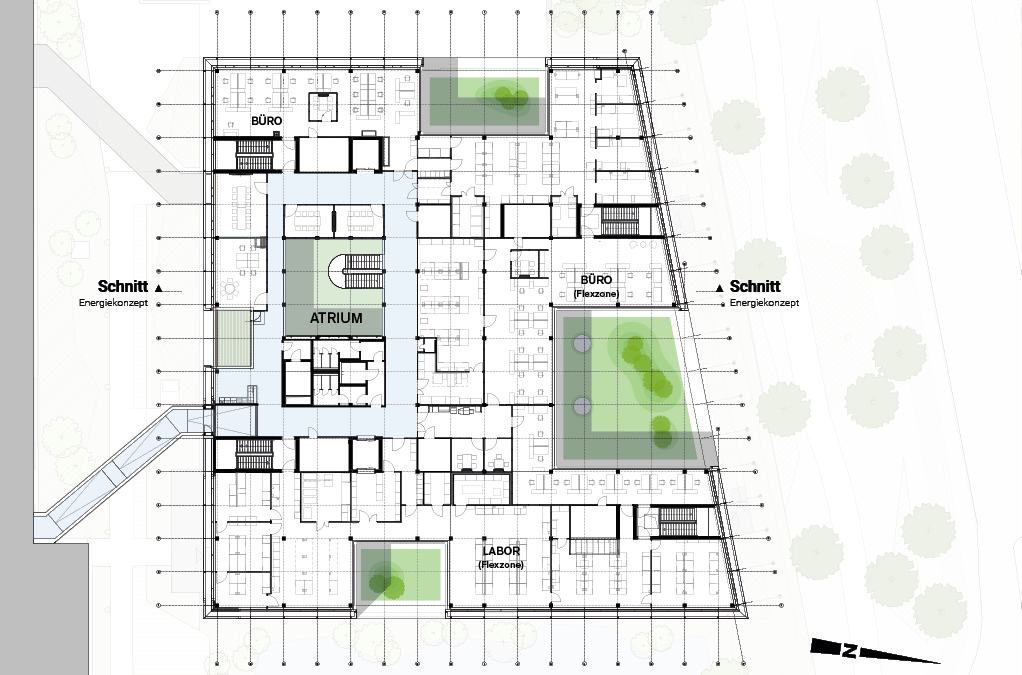

Auf vier oberirdischen Geschossen mit 260 Arbeitsplätzen sind Technikum, Labore und Büros verortet. Die großformatigen Einschnitte der Obergeschosse ermöglichen optimal belichtete Arbeitsplätze bis in die Grundrisstiefe des kompakten Volumens. Ein Atrium über alle Geschosse bildet mit gläsernem Dach, Besprechungsräumen, Pausenzonen, Innenraumbegrünung und einer zentralen Treppenskulptur den lichtdurchfluteten Mittelpunkt des Gebäudes.

Der in Materialwahl und Energiekonzept innovative Entwurf ist mit nutzungsneutralen Grundrissen, modularem Ausbauraster und sichtbarer Technikführung äußerst wandlungsfähig konzipiert (Bild 4). Eine besondere Rolle nimmt der Einsatz von Holz im Verbund mit Stahl und Stahlbeton ein. Das Holz wird in Stützen, Decken und tragenden Fassadeninnenseiten sichtbar verwendet und unterstützt die atmosphärische Leichtigkeit der Räume. Sämtliche Forschungsflächen in den Obergeschossen gruppieren sich um das offene Atrium. Durch die zentrische Anordnung sind die Wege im Gebäude kurz und es erfolgt ein enger Austausch zwischen den Mitarbeitenden. Trotz der hohen technischen Anforderungen wurden die Forschungsflächen als Schaufenster zum Atrium transparent gestaltet und präsentieren somit ihre Forschungsinhalte Besuchenden und Kunden (Bild 5).