Die konzeptionelle Berücksichtigung der Wiederverwendbarkeit bereits im Planungsprozess ist für einen reibungslosen und hochwertigen Rückbau eines Produkts und damit für die Transformation der Bauindustrie zu einer nachhaltigeren und ressourceneffizienteren Praxis zwingend erforderlich. Vor diesem Hintergrund wurden die bewährten Holz-Beton-Verbundelemente (HBV) weiterentwickelt. HBV-Decken vereinen bereits Umweltbewusstsein und einen reduzierten CO2-Fußabdruck durch den verminderten Einsatz von Beton im Vergleich zur Massivdecke. Durch die rückbaufreundlichere Gestaltung der Bauteilanschlüsse ist es möglich, HBV-Decken aus einem Gebäude zu entfernen und an einem anderen Ort vollständig und mit all ihren Eigenschaften wieder einzusetzen. Sollte ein Wiedereinbau nicht möglich sein, können durch eine für den Rückbau optimierte Verbindung zwischen Holz und Beton die Materialien später wieder sortenrein getrennt werden. Auf diese Weise sind sowohl Wiederverwendung (Re-Use) des kompletten Elements als auch sortenreine Weiterverwertung von Holz und Beton einfach und wirtschaftlich möglich – und die Kreislauffähigkeit im Bauwesen wird in diesem Zuge gefördert.

1 Den Hebel der Bauwirtschaft nutzen

Die Bauwirtschaft in Deutschland ist für einen erheblichen Anteil des Ressourcenverbrauchs verantwortlich. So verursachte im Jahr 2021 die Bau- und Immobilienwirtschaft 61 % des mineralischen Ressourcenverbrauchs und 55 % des Abfallaufkommens [1, 2]. Diese Zahlen verdeutlichen die Notwendigkeit, nachhaltige Bauweisen zu entwickeln, die den Ressourcenverbrauch reduzieren und die Umweltbelastung minimieren. Gesetzliche Rahmenbedingungen fordern vor diesem Hintergrund zunehmend die Wiederverwendbarkeit von Baustoffen und Bauteilen. Zudem kann die Wiederverwendung vollständiger Bauelemente den Energieaufwand minimieren und wirtschaftlich attraktiv sein. Somit gilt es, den Lebenszyklus von Gebäuden ganzheitlich zu betrachten und durch die Entwicklung von Bauteilen mit reversiblen Verbindungen die Bauindustrie in Richtung einer nachhaltigen, ressourceneffizienten und kreislauffähigen Praxis zu transformieren. Die konzeptionelle Berücksichtigung der Wiederverwendbarkeit bei der Entwicklung bzw. Herstellung eines Produkts ist für einen reibungslosen und hochwertigen Rückbau zwingend erforderlich. Um diesen Anforderungen gerecht zu werden und die Kreislauffähigkeit im Bauwesen zu fördern, hat Brüninghoff – ausgehend von einem internen Innovationsprojekt und einer Kooperation mit der Technischen Universität Graz im Rahmen einer Masterthesis [3] – eine vollständig rückbau- und recycelbare HBV-Rippendecke entwickelt. Den hybriden Deckenelementen wird auf diese Weise ein zweiter oder dritter Lebenszyklus eröffnet. Möglich wird die Rückbaubarkeit durch reversible Bauteilanschlüsse, die Trennung von Holz und Beton durch eine optimierte Kerve und spezielle Verbinder. Auf diese Weise sind sowohl Wiederverwendung (Re-Use) des kompletten Elements als auch sortenreine Weiterverwertung von Holz und Beton einfach und wirtschaftlich möglich.

2 Vollständige Rückbaufähigkeit im Fokus

Holz-Beton-Verbundelemente vereinen Umweltbewusstsein und einen reduzierten CO2 -Fußabdruck durch den verminderten Einsatz von Beton im Vergleich zur Massivdecke. Durch die rückbaufreundlichere Gestaltung der Bauteilanschlüsse ist es möglich, HBV-Decken aus einem Gebäude zu entfernen und an einem anderen Ort vollständig und mit all ihren Eigenschaften wieder einzusetzen. Sollte ein Wiedereinbau nicht möglich sein, können die Materialien Holz und Beton mit einer Kervenverbindung gemäß CEN TS 19103 sortenrein getrennt werden [4]. Möglich wird dies durch eine rückbauoptimierte Kerve und die in Zusammenarbeit mit der REISSER Schraubentechnik GmbH entwickelte demontierbare Abhebesicherung (Bild 1). Bei der Abhebesicherung schützt ein Hüllrohr das im Beton liegende Schraubengewinde vor Anhaftungen. Die Kraftübertragung erfolgt über eine Unterlegscheibe. Eine Abdeckkappe schützt den Schraubenkopf. Die spezielle Form der Abdeckkappe erleichtert das Auffinden und ermöglicht das vollständige Freilegen des Schraubenantriebs. Die unter dem Markennamen REISSER KVB-Verbinder erhältliche HBV-Abhebesicherung verfügt über eine allgemeine Bauartgenehmigung [5, 6]. Nach der Trennung von Holz und Beton kann der Betonbruch direkt als RC-Gesteinskörnung für die Herstellung von ressourcenschonendem Beton (R-Beton) genutzt werden. Die Holzbalken können im Ganzen wiederverwendet werden oder stehen für eine hochwertige stoffliche Weiterverwertung, z. B. zur Herstellung von Holzwerkstoffen oder zur Energieerzeugung, zur Verfügung.

3 Großversuch mit Realeinsatz

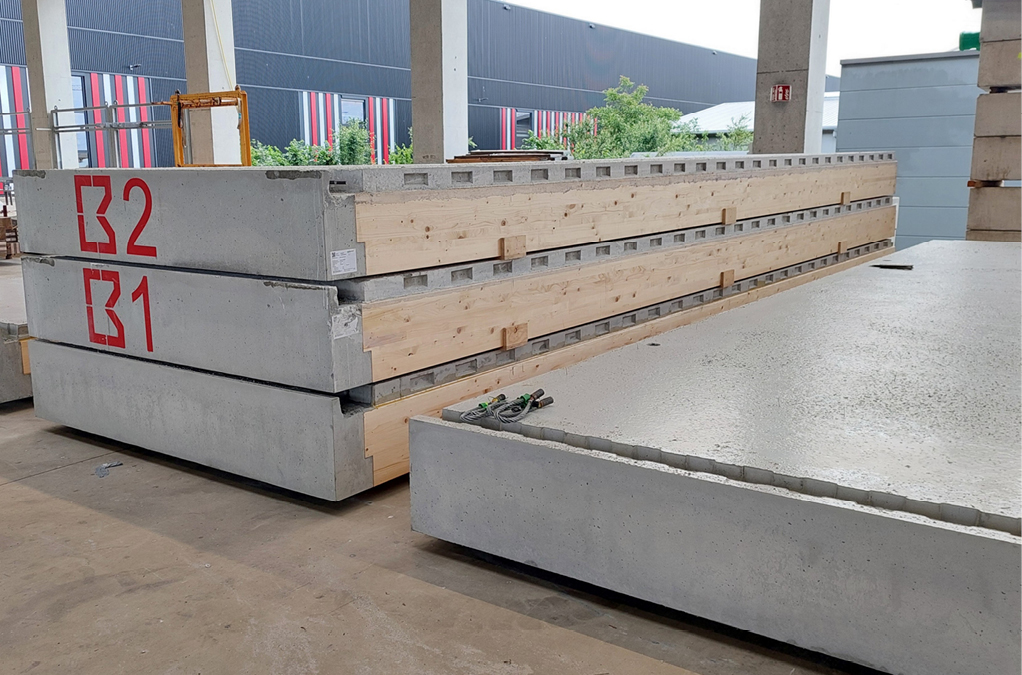

Werden weitspannende Decken als Fertigteile ausgeführt, bieten sie bei einem Gebäuderückbau hervorragende Möglichkeiten für eine Wiederverwendung an einem neuen Standort. Diese Annahme wurde in einem umfassenden Großversuch überprüft und damit die Praxistauglichkeit demonstriert (Bild 2). Aus dem Kunden- Bauvorhaben Neubau des Unternehmenssitzes der Sesotec GmbH im niederbayerischen Schönberg wurden drei HBV-Deckenelemente mit den Abmessungen 2,49 m × 8,91 m unter realen Bedingungen – einschließlich aller Montage- und Vergussarbeiten an Fugen und Stützenanschlüssen – miteinander verbunden und anschließend rückgebaut. Zwei Elemente wurden beim Kunden erfolgreich wiederverwendet, das dritte Element sortenrein stofflich verwertet. Der Versuch umfasste eine Gesamtfläche von knapp 70 m² und hat gezeigt, dass die beschädigungsfreie Demontage und anschließend sowohl die Wiederverwendung als Ganzes als auch die stoffliche Verwertung der Materialien technisch möglich und wirtschaftlich interessant sind.

3.1 Versuchsaufbau mit Praxisbezug

Untersucht wurde ein Holz-Hybridsystem als Stützen-Riegel-System mit HBV-Rippendecke. Die tragenden Stützen sind werkseitig mit der vorgefertigten nichttragenden Fassade verbunden. Die HBV-Decken werden auf die Stützen aufgelegt. Der Versuchsaufbau wurde als Ausschnitt eines aktuellen Bauvorhabens nachgebildet: drei Deckenelemente, Stützen, Wand und Fassade. Die Deckenelemente wurden im Brüninghoff Betonfertigteilwerk als Vollfertigteile produziert und für den Versuch zusammengesetzt. Fassadenseitige Zugkräfte übernimmt ein Ringanker, den Scheibenschub der Verguss der verzahnten Längsfugen. Die Verbindung von Stütze und Decke erfolgt ebenfalls durch Betonverguss. Die nichttragende Fassade wurde als funktionsreduziertes Wandelement ohne Öffnungen ausgebildet. Nach dem Rückbauversuch wurden zwei der Deckenelemente im o. g. Bauvorhaben eingebaut und damit als Bauteil direkt wiederverwendet, ein weiteres Deckenelement wurde stofflich verwertet bzw. in Teilen wiederverwendet. Hierfür wurden Holz und Beton sortenrein voneinander getrennt. Die auf diese Weise zurückgewonnenen Deckenbalken konnten als tragende Stützen im genannten Bauprojekt eingesetzt werden.

3.2 Unkompliziert demontiert

Im ersten Versuchsschritt wurden die drei Deckenelemente beschädigungsfrei zurückgebaut, womit sie in ihrer Form und Funktion vollständig erhalten blieben. Dazu wurde zunächst die Außenwand gelöst und abgehoben. Nach dem Abheben der Wand sind alle Knotenpunkte und Vergussfugen zugänglich. Die vergossenen Knotenpunkte wurden mittels Kernbohrgerät und Stemmhammer freigelegt und die Vergussfugen mit einer schienengeführten Betonkreissäge aufgetrennt (Bild 3). Nach dem Entfernen des Vergussmaterials ließen sich die Decken leicht vom Auflager abheben (Bild 4). Trotz der Notwendigkeit des Freistemmens und -schneidens blieben die Deckenelemente unbeschädigt und vollständig wiedereinsetzbar. Beim Verguss der Bauteile entstehen nur geringe Adhäsionskräfte zwischen Vergussbeton und Betonfertigteil. Dadurch ist es beim Rückbau möglich, den Vergussbe ton relativ einfach und rückstandsfrei zu entfernen. Der Anteil des zu entfernenden Vergussbetons liegt unter 2 % der gesamten Betonmenge des Elements.

3.3 Sortenreine Trennung

Im zweiten Versuchsschritt stand die bestmögliche Nachnutzung der einzelnen Baustoffe eines Deckenelements im Fokus. Die sortenreine Trennung von Holz und Beton wurde in Zusammenarbeit mit der Heermann Abbruch & Recycling GmbH durchgeführt. Um Beton und Brettschichtholzbalken voneinander trennen zu können, waren zunächst die Abhebesicherungen zu demontieren. Dazu wurde der Schraubenantrieb des REISSER KVB-Verbinders durch Aufbohren freigelegt. Anschließend war es möglich, die Schrauben zu lösen und die Holzbalken von der Betonplatte zu trennen (Bild 5). Der Beton wurde zu RC-Gesteinskörnung Typ I aufbereitet (Bild 6). Aus den Holzbalken wurden durch Abtrennen der obersten Lamellen, welche die Kerven enthalten, unbeschädigte Querschnitte erzeugt und diese zu tragenden Stützen für das o. g. Bauvorhaben weiterverwendet.

4 Re-Use: Neue Nutzung gebrauchter Elemente und Balken

Im Oktober 2024 wurden die zwei zum Wiedereinbau gedachten und aufbereiteten Deckenelemente (Bild 7) beim Kunden in Schönberg (Niederbayern) montiert (Bilder 8–11). Dank des entwickelten Rückbaukonzepts konnten sie unbeschädigt aus dem Versuchsstand entfernt werden (Bild 2). Somit gibt es grundsätzlich keinen Unterschied bei der Montage wiederverwendeter, bereits genutzter Elemente und der Montage neuer Deckenelemente (Bild 11). Bei der Wiederverwendung zurückgebauter Decken müssen jedoch die Durchbiegung infolge Langzeiteinwirkungen und die Resttragfähigkeit bei der Planung des neuen Gebäudes berücksichtigt werden. Aus dem dritten Deckenelement, welches in seine Bestandteile Holz und Beton zerlegt wurde, wurden aus den Holzbalken mit einem Querschnitt von 24 cm × 36 cm tragende Stützen mit einem Querschnitt von 24 cm × 24 cm gefertigt. Hierzu wurden die obersten drei Lamellen des Balkens abgetrennt. Die Kerven mit einer Tiefe von 35 mm befinden sich ausschließlich in der obersten Lamelle und werden somit vollständig entfernt. Anschließend wurden die Querschnitte gehobelt und gefast. Diese Methode zur Herstellung von Stützen aus Deckenbalken ist auch für Querschnitte von 24 cm × 32 cm oder 24 cm × 28 cm geeignet, die bei HBV-Deckenelementen mit kürzerer Spannweite statisch ausreichend sind.

5 Effizienz und Potenziale: Bewertung anhand des Urban Mining Index

Die Rückbaufähigkeit der drei untersuchten HBV-Decken wurde umfassend anhand der von Rosen entwickelten Bewertungsmethode Urban Mining Index analysiert [7–9] (Bild 12). Im Fokus steht der Arbeitsaufwand, der entscheidend für die Wirtschaftlichkeit der Rückgewinnung ist [10]. Je geringer der Aufwand, desto wahrscheinlicher ist die Demontage zur Wiederverwendung. Die Messung des Rückbauaufwands erfolgt durch die Erfassung von Personen- und Maschineneinsatz, wobei die physikalische Arbeit in der Einheit Joule [J] berechnet wird. Dies ermöglicht eine Vergleichbarkeit mit anderen Konstruktionen. Im Versuch wurden die drei HBV-Decken zerstörungsfrei demontiert, was die Möglichkeit der Wiederverwendung ganzer Deckenelemente demonstriert. Für den Rückbau waren drei Personen zu je 12 h erforderlich. Durch den leistungsintensiven Maschineneinsatz verursachten das Aufsägen der Vergussfuge und die Trennung des Knotenpunkts Decke/Stütze bezogen auf die physikalische Arbeit in J den größten Aufwand. Die Bewertung mit dem Urban Mining Index wird in drei Phasen gegliedert: die Pre-Use-Phase (Herstellung), die Use-Phase (Austausch) und die Post-Use-Phase (Rückbau). In die Bewertung fließen Indikatoren wie die Materialherkunft (primär, sekundär, erneuerbar), die Schadstofffreiheit, die werkstoffliche Trennbarkeit, der Rückbauaufwand, der Wert der Materialien nach dem Rückbau sowie das materialspezifische Kreislaufpotenzial ein. Das Ergebnis ist der Urban Mining Indicator – eine aggregierte Zirkularitätsrate in Masseprozent [M.-%]. Sie definiert sich als das Verhältnis der zirkulären Materialverwendung zur gesamten Materialverwendung und ergibt sich aus den Teilkriterien sowie einer Gewichtung des Closed-Loop- und des Loop-Potenzials. Das Closed-Loop-Potenzial beschreibt den Anteil der Materialien in einem Produkt oder einer Konstruktion, die am Ende ihrer Lebensdauer ohne Qualitätsverlust wieder in den Produktionskreislauf zurückgeführt werden können. Das Loop-Potenzial erweitert dies um die Betrachtung der Fähigkeit eines Systems, Materialien in einem Kreislauf zu halten, der sowohl hochwertige als auch minderwertige Verwertungen (Downcycling) umfasst.

Quelle: C5 GmbH

In der Bewertung der Zirkularität wurden vier verschiedene Deckensysteme anhand des Urban Mining Index untersucht, um deren Nachhaltigkeitspotenzial zu vergleichen: eine konventionelle Stahlbetondecke, eine konventionelle Holz-Beton-Verbunddecke, die optimierte Holz-Beton-Verbunddecke mit dem Ziel der Wiederverwendung und die optimierte Holz-Beton-Verbunddecke, welche sortenrein getrennt wird. Im Vergleich zur konventionellen Stahlbetondecke, die einen vergleichsweise hohen Arbeitsaufwand von 16,2 MJ/m² verursacht, ist die für die sortenreine Trennung optimierte HBV-Decke mit 10,2 MJ/m² effizienter und zeigt ein erhebliches Potenzial zur Kreislaufführung. Noch besser schneidet die zur Wiederverwendung als Ganzes vorgesehene HBV-Decke ab, hier sind nur 1,2 MJ/m² nötig, da der maschinelle Aufwand zum Brechen des Betons und zur Bearbeitung der Balken entfällt. Im Gesamtergebnis erreicht die konventionelle Stahlbetondecke einen Urban Mining Indicator von 40,2 %. Der hohe Anteil an Sekundärstahl ermöglicht eine Wiederverwertung, während der Betonanteil begrenzt recycelbar ist, was die Zirkularität einschränkt. Die konventionelle Holz-Beton-Verbunddecke weist einen Urban Mining Indicator von 31 % auf. Die nicht lösbare Verbindung von Holz und Beton erschwert die sortenreine Trennung der Materialien, was zu einem hohen Aufwand bei der Demontage führt und die Wiederverwertbarkeit der Rohstoffe einschränkt. Die für eine Wiederverwendung optimierte Holz-Beton-Verbunddecke erreicht einen Urban Mining Indicator von 56,8 %. Sie ist speziell darauf ausgelegt, die Deckenelemente nach ihrer Nutzungsdauer erneut einzusetzen. Der hohe Grad an Wiederverwendbarkeit hat sowohl ökologische als auch ökonomische Vorteile. Die für eine Verwertung optimierte Decke fokussiert auf eine vollständige Trennbarkeit der Materialien und erreicht einen Urban Mining Indicator von 44,8 %. Sie ermöglicht eine sortenreine Wiederverwertung der Bestandteile, was die Grundlage für eine hochwertige Recyclingstrategie bildet. Im Zirkularitätsvergleich erzielt eine sortenreine Stahlbetondecke somit ein besseres Ergebnis als eine nicht trennbare, schwer recycelbare konventio nelle HBV-Decke. Die kreislaufoptimierte HBV-Decke, welche sortenrein getrennt werden kann, erzielt eine bessere Bewertung als die konventionelle HBV-Decke. Außerdem bewirken der hohe Anteil des nachwachsenden Rohstoffs Holz bei den HBV-Decken und die Auswirkungen des hohen Energieaufwands für das Brechen von Beton auch eine höhere Bewertung im Vergleich zur reinen Stahlbetondecke. Wird die kreislaufoptimierte HBV-Decke wiederverwendet, schneidet sie am besten ab – trotz des hohen Rückbauaufwands. Denn hier gibt es zum einen keine Qualitätsverluste durch stoffliche Verwertung (Downcycling) und zum anderen entfällt der hohe maschinelle Aufwand für das Brechen. Die Ergebnisse zeigen, dass die Wiederverwendung kompletter Elemente den geringsten Energie- bzw. Arbeitsaufwand verursacht und daher bevorzugt werden sollte.

6 Ein vergleichender Blick auf die Ökobilanz

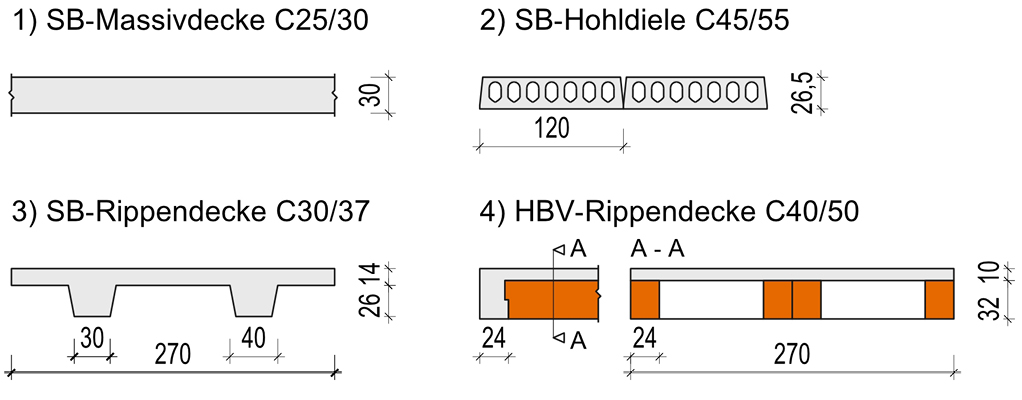

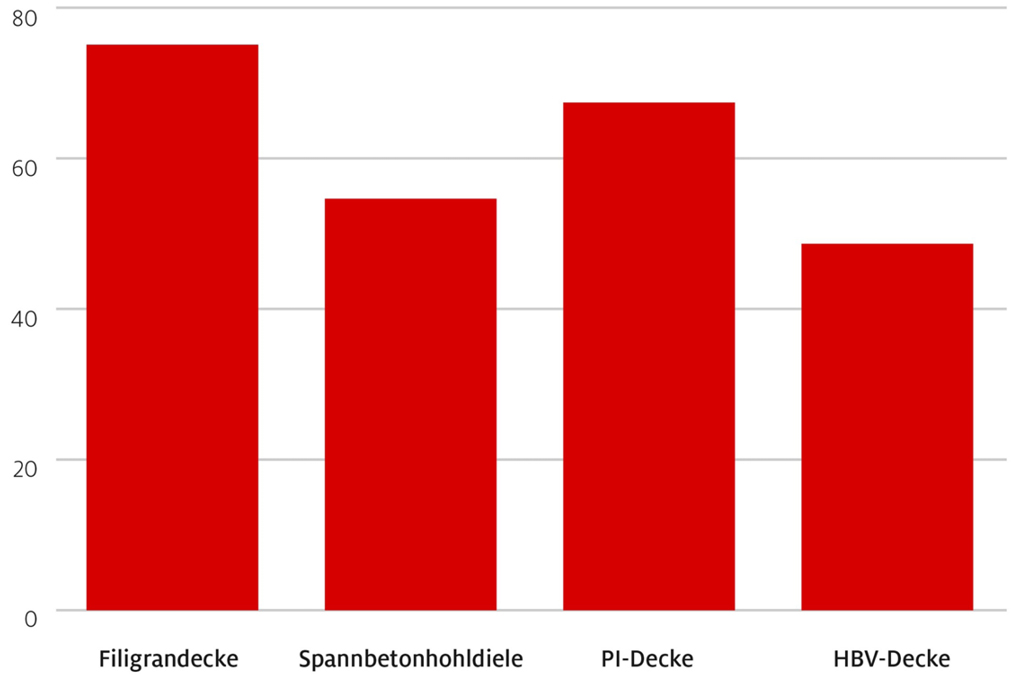

Ziel der Untersuchung ist der ökobilanzielle Vergleich der kreislauffähigen HBV-Decke mit anderen marktüblichen Deckensystemen. Der vorliegende Vergleich umfasst die erforderlichen Materialmengen verschiedener leistungs- und funktionsäquivalenter Deckensysteme zwischen beheizten Räumen mit Büronutzung. Bilanziert wird ausschließlich die Primärkonstruktion ohne Fußbodenaufbau und Ausbau. Die Dimensionierung der Decken erfolgt durch den Nachweis der Tragfähigkeit und der Gebrauchstauglichkeit. Es wird davon ausgegangen, dass die untersuchten Deckensysteme durch Anordnung eines entsprechenden Fußbodenaufbaus die Anforderungen an den Mindestschallschutz nach DIN 4109-1:2018 sowie die Anforderungen für REI 90 erfüllen. Zum Vergleich dienen eine Stahlbetonmassivdecke (Ausführung als Elementdecke mit Ortbeton (Filigrandecke)), eine Decke mit Spannbetonhohldielen, eine Stahlbeton-PI-Decke sowie die HBV-Rippendecke mit einer Spannweite von jeweils 8,10 m (Tab. 1) (Bild 13).

Tab. 1 Materialannahmen gemäß Statik

|

Elementdecke mit Ortbeton |

Spannbetonhohldiele |

PI-Decke |

HBV-Decke | |

|---|---|---|---|---|

|

Betonmenge in kg/m³ |

720,00 |

421,50 |

497,78 |

225,48 |

|

Bewehrungsmenge in kg/m³ |

21,05 |

5,11 |

30,60 |

13,30 |

|

Holzmenge in kg/m³ |

0 |

0 |

0 |

55,90 |

Quelle: Brüninghoff

Die Auflagerung quer zur Spannrichtung erfolgt liniengelagert auf Unterzügen im Achsraster von 8,1 m × 5,4 m. Durch die Elementbreite wird das fassadenseitige Stützenraster bei der HBV-Rippendecke um die Hälfte auf 2,7 m reduziert. Neben dem individuellen Deckeneigengewicht werden eine zusätzliche Ausbaulast von 2,0 kN und eine Verkehrslast inkl. Trennwandzuschlag von 2,8 kN berücksichtigt. Als funktionale Einheit für die Bilanzierung wird 1 m² Deckenfläche festgelegt. Lastabtragende Bauteile wie Unterzüge und Stützen sind nicht Teil der Betrachtung [11]. Ausnahme bildet hier die HBV-Rippendecke. Bei der HBV-Rippendecke ist ein einseitiger Stahlbeton-Randquerträger fester Bestandteil des Fertigteils, aus diesem Grund wird dieser für die Bilanzierung miterfasst. Die Umweltwirkungen werden anhand der ausgewählten Indikatoren Global Warming Potential (GWP) und Primärenergiebedarf nicht erneuerbarer Ressourcen (PENRT) bewertet. Als Berechnungssoftware kommt der eLCA-Bauteileditor zum Einsatz, die Hintergrunddaten stammen aus der Datenbank ÖKOBAUDAT des Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) sowie aus Umweltproduktdeklarationen (EPD). Die Basis für die Ökobilanzierungen bildet die Norm EN 15804, während für Gebäudeökobilanzen die DIN EN 15978 gilt. Die hier betrachteten Lebenszyklusphasen gemäß DIN EN 15978 umfassen die Rohstoffbereitstellung, den Transport, die Herstellung sowie die Abfallbehandlung – dies entspricht den Modulen A1–A3 sowie C3 (Bild 13). Das Recyclingpotenzial (Modul D) ist im Rahmen der Erstellung der Ökobilanz informativ auszuweisen, liegt somit außerhalb der Systemgrenzen und wird nicht in die Gesamtbilanz einbezogen (Bild 14). Hier wird für Holz am Lebensende eine thermische Verwertung angenommen, was zwar zu einer Gutschrift führt, da die Energie als Ersatz für fossile Brennstoffe angenommen wird, allerdings keine Möglichkeit bietet, einen erneuten Einsatz des Baustoffs zu berücksichtigen. Diese Gutschrift ist bei stofflicher Verwertung deutlich geringer, weil nur Holz durch Altholz ersetzt wird. Vergleicht man das GWP der vier Deckensysteme, zeigt sich im Ergebnis folgende Rangfolge (Bilder 14, 15): HBV-Decke, Spannbetonhohldiele, PI-Decke, Filigrandecke. Letztere schneidet aufgrund der hohen Stahl- und Betonmengen am schlechtesten ab. Die Darstellung der Wiederverwendung am Lebensende kann mit derzeitigen Normen nicht abgebildet werden. Die HBV-Decke schneidet im ökobilanziellen Vergleich auch jetzt schon am besten ab, würde jedoch bei zusätzlicher Betrachtung des Wiederverwendungs- und Recyclingpotenzials ihren Vorsprung weiter ausbauen. Im Bereich des PENRT ergibt sich folgendes Bild (Bild 16): Die Spannbetonhohldiele liegt aufgrund ihres insgesamt geringen Materialeinsatzes vorne. Es folgen HBV-Decke, Filigrandecke und PI-Decke, wobei die drei Letztgenannten annähernd gleich abschneiden. Bei der PI-Decke und Filigrandecke schlagen die großen Betonmengen zu Buche. Bei der HBV-Decke wirkt sich v. a. der Einsatz des Brettschichtholzes aus.

Die HBV-Decke zeigt Vorteile bei den Treibhausgasemissionen, jedoch wird ihr Potenzial zur Wiederverwendung in der aktuellen Rechenmethode nicht gewürdigt. Der Umgang mit dem Nachnutzungspotenzial (Modul D) benötigt noch weiteren Forschungsbedarf, um Substitutionspotenzial und Kaskadennutzung in den Ökobilanzberechnungen adäquat abbilden zu können. Die optimierte HBV-Decke bietet ökologische Vorteile gegenüber herkömmlichen Varianten, insbesondere durch ihre Rückbaufähigkeit und ihren Beitrag zur Kreislaufwirtschaft. Eine umfassendere Berücksichtigung des Nachnutzungspotenzials würde die ökologische Bewertung weiter verbessern und die Vorteile der HBV-Konstruktion deutlicher hervorheben.

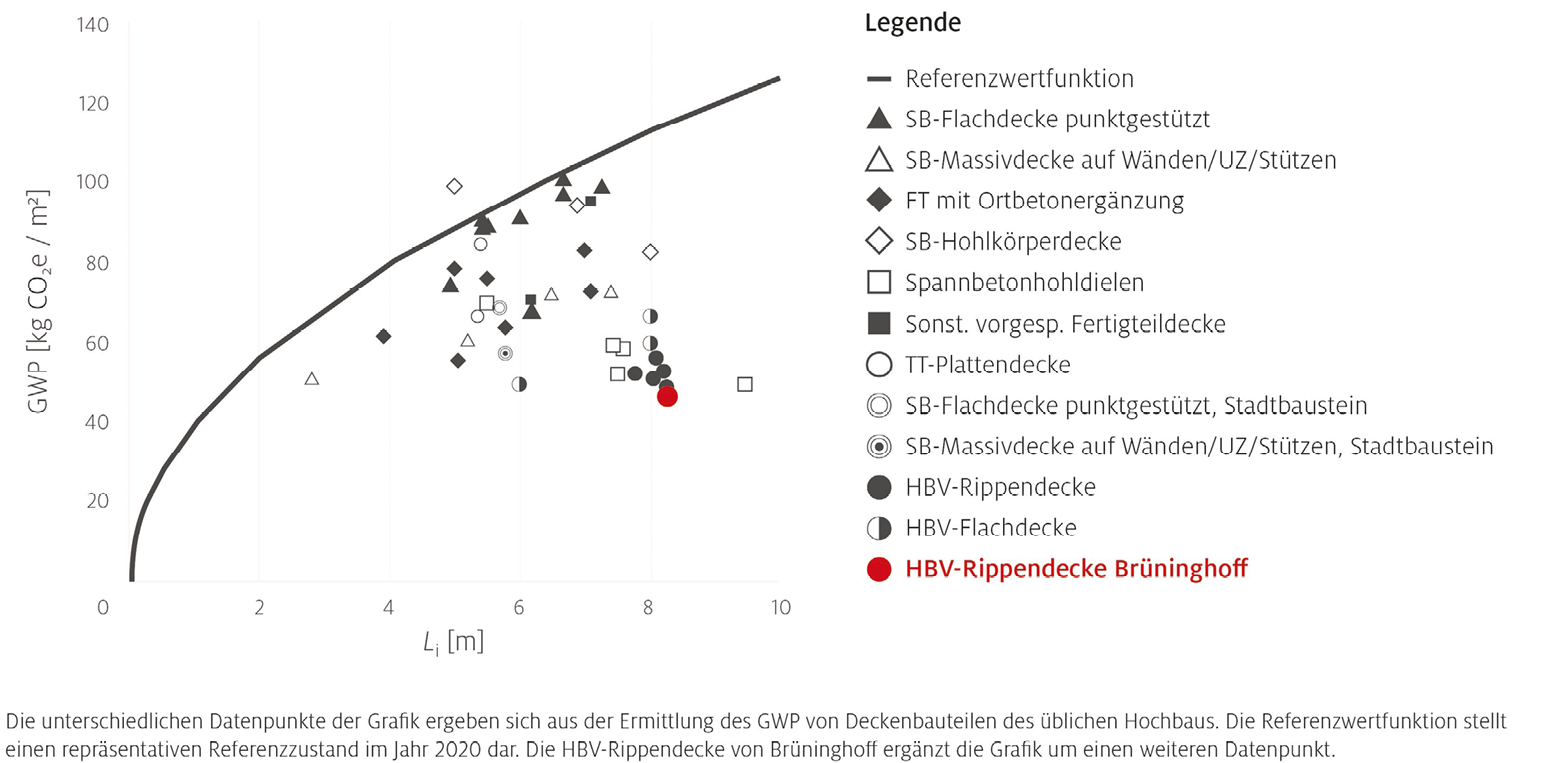

7 Reduzierte Treibhausgasemissionen: Einordnung nach DAfStb-Richtlinie

Die Richtlinie des Deutschen Ausschusses für Stahlbeton (DAfStb) zur Reduktion von Treibhausgasemissionen bei Tragwerken aus Beton, Stahlbeton oder Spannbeton bietet einen Rahmen zur Verbesserung der ökologischen Nachhaltigkeit im Bauwesen. Ziel ist es, die Einhaltung nationaler und internationaler Treibhausgasreduktionsziele sicherzustellen, ohne die Technologieoffenheit einzuschränken. Diese Richtlinie ergänzt bestehende Nachhaltigkeitsbewertungssysteme. Teil 1 der Richtlinie gilt für komplette Tragwerke. Teil 2 konzentriert sich auf Deckenbauteile. Die Richtlinie definiert einen Referenzzustand für das Jahr 2020 sowie Anforderungen an die zulässigen Treibhausgasemissionen (Global Warming Potential, GWP) infolge Herstellung und Rückbau für Wohngebäude und Nichtwohngebäude. Die kreislauffähige Holz-Beton-Verbunddecke wurde im Rahmen dieser Richtlinie (Teil 2) bewertet. Dabei sind kleinere Abweichungen zwischen der DAfStb-Richtlinie und der Ökobilanzberechnung möglich, da in der Richtlinie mit festgelegten Datensätzen und in der Ökobilanz mit Werten aus der aktuellen Version der öffentlich zugänglichen Datenbank ÖKOBAUDAT gerechnet wird. Die Ergebnisse zeigen, dass die optimierte HBV-Decke eine erhebliche Treibhausgasreduktionen im Vergleich zu anderen Deckenbauteilen aufweist (Bild 16). Bei der Berechnung des GWP fließen sowohl der Beton als auch Holz, Bewehrung, Schrauben, Transportanker und weitere Einbauteile mit ein. Das Ergebnis: Mit einem GWP von 48,06 kg CO2e/m2 ist sie deutlich vorteilhafter als die konventionelle Stahlbetondecke, deren GWP gemäß Berechnung des Referenzzustands nach vorliegender Richtlinie bei 113,67 kg CO2e/m2 liegt (Bild 17). Dies entspricht einer Reduktion um 58 %, was die HBV-Decke in die Treibhausgasminderungsklasse TM –50 einordnet. Diese Bewertung unterstreicht die Vorteile der HBV-Decke, die durch den reduzierten Einsatz von Beton erreicht werden.

8 Fazit und Ausblick: Zukunftssicherheit für gebrauchte Bauteile

Die eigenen Erfahrungen aus dem Großversuch haben gezeigt, dass es unerlässlich ist, den Ablauf des Rückbaus bereits in allen Entwurfsphasen und bei der Detailplanung sehr genau zu berücksichtigen. Das heißt, die Planung muss sowohl die Errichtung wie auch den späteren Rückbau des Gebäudes umfassen. Planungsfehler für die Rückbauphase erschweren die beschädigungsfreie Demontage zur Wiederverwendung erheblich. Damit die optimierte HBV-Decke zukünftig jedoch nicht nur zum gebauten Standard wird, sondern auch ihren erneuten Einsatz im zweiten und dritten Lebenszyklus finden kann, sind baurechtliche Regelungen und Rahmenbedingungen für gebrauchte Bauteile gefordert, die Kreislaufwirtschaft auch zulassen. Wiederverwendete Bauteile müssen den gleichen Sicherheitsstandards wie Neubauteile entsprechen und auch nach ihrer Wiederverwendung die erforderlichen statischen und funktionalen Anforderungen erfüllen. Dies ist auf Grundlage neu zu schaffender baurechtlicher Regelungen zu bewerten und sicherzustellen. Gleiches gilt, mit gewissen Einschränkungen, auch für die optische Beschaffenheit. Gebrauchte Bauteile werden zwangsläufig ein gewisses Maß an Gebrauchsspuren aufweisen. Die Wiederverwendung von Bauteilen trägt maßgeblich zur Reduzierung von Bauabfällen und zur Schonung von Ressourcen bei. Baurechtliche Rahmenbedingungen müssen diese Praxis fördern, indem sie klare Richtlinien für die Wiederverwendung festlegen und so die Akzeptanz und Anwendbarkeit in der Baupraxis schaffen. Klare Regelungen bringen Rechtssicherheit für alle Beteiligten. Sie klären Haftungsfragen und helfen so, Konflikte zu vermeiden. Sie helfen in der Kommunikation mit Investoren bezüglich bereits genutzter Bauteile und verändern die optischen Ansprüche bzw. setzen diese in ökonomische und ökologische Relationen. Durch die Erarbeitung und Etablierung von Rahmenbedingungen muss die Integration von gebrauchten Bauteilen in den Bauprozess erleichtert werden. Derzeit werden am Deutschen Institut für Normung (DIN) und auch auf europäischer Ebene Standards für die Circular Economy im Bauwesen erarbeitet. Dies ist ein wichtiger und richtiger Schritt in Richtung einer funktionierenden Kreislaufwirtschaft im Bauwesen.

Literatur

- Destatis [Hrsg.] Umweltökonomische Gesamtrechnungen. Materialflüsse in Millionen Tonnen [online]. Wiesbaden: Statistisches Bundesamt. https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Umwelt/UGR/rohstoffe-materialfluesse-wasser/Tabellen/material-energiefluesse.html [Zugriff am: 17. September 2024]

- Destatis [Hrsg.] Abfallwirtschaft. Kurzübersicht Abfallbilanz [online]. Wiesbaden: Statistisches Bundesamt. https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Umwelt/Abfallwirtschaft/Tabellen/liste-abfallbilanz-kurzuebersicht.html#647044 [Zugriff am: 17. September 2024]

- Freese, C. (2023) Der nachhaltige Umgang mit Baustoffen. Eine Studie zur Rückbaufähigkeit von Holz-Beton-Verbunddecken [Masterarbeit]. TU Graz.

- DIN CEN/TS 19103:2022-02 (2022) Eurocode 5: Bemessung und Konstruktion von Holzbauten – Berechnung von Holz-Beton-Verbundbauteilen – Allgemeine Regeln und Regeln für den Hochbau ; Deutsche Fassung CEN/TS 19103:2021. Berlin: Beuth. Ausgabe Februar 2022.

- Deutsches Institut für Bautechnik (2024) KVB-Verbinder – REISSER Schrauben als Abhebesicherung für Holz-Beton-Verbunddecken mit Kerven. Allgemeine Bauartgenehmigung aBG Z-9.1-916 vom 06.08.2024 . DIBt, Berlin.

- REISSER Schraubentechnik GmbH (2024) KVB-Verbinder. Sicher zugelassen. Die erste Abhebesicherung mit Zulassung für Holz-Beton-Verbunddecken mit Schubkerve [Informationsbroschüre]. Ingelfingen.

- Rosen, A. (2021) Urban Mining Index. Entwicklung einer Systematik zur quantitativen Bewertung der Kreislaufkonsistenz von Baukonstruktionen in der Neubauplanung . Stuttgart: Fraunhofer IRB.

- Hillebrandt, A.; Riegler-Floors, P.; Rosen, A.; Seggewies, J.-K. (2021) Atlas Recycling. Gebäude als Materialressource . München: Edition Detail.

- Rosen, A. (2023) Gebäuderessourcenpässe mit dem Urban Mining Index erstellen und bewerten . nbau . Nachhaltig Bauen 2, H. 6, S. 29–34. https://www.nbau.org/2023/10/19/gebaeuderessourcenpaesse-mit-dem-urban-mining-index-erstellen-und-bewerten

- Rosen, A.; Freese, C. (2024) Zirkuläre HBV-Decken. Bewertung der Zirkularität von Holz-Beton-Verbunddecken . Abschlussbericht C5 GmbH im Auftrag der Brüninghoff GmbH & Co. KG, Münster. Internes Dokument.

- Heckmann, M. (2024) Entwicklung eines Benchmarksystems für die Grauen Emissionen von Deckensystemen [Dissertation]. Rheinland-Pfälzische Technische Universität Kaiserslautern-Landau.

Autor:innen

Dipl.-Ing. Stefan Behring, stefan.behring@brueninghoff.de

Dr. Jan L. Wenker, jan.wenker@brueninghoff.de

Brüninghoff Group, Heiden

www.brueninghoff.de

Dipl.-Ing. Architektin, M.BP. Raphaela Mersmann, raphaela.mersmann@plansite.de

PLANSITE part of Brüninghoff Group, Heiden

www.plansite.de

![Bild 15 Gesamtbilanz Treibhausgaspotenzial [kg CO2e/m2]: Das Recyclingpotenzial (Modul D) ist im Rahmen der Erstellung der Ökobilanz informativ auszuweisen, liegt somit außerhalb der Systemgrenzen und wird nicht in die Gesamtbilanz einbezogen (2)](https://www.nbau.org/wp-content/uploads/BILD_15_25_08_Prim_renergie.jpg)

![Bild 14 Gesamtbilanz Treibhausgaspotenzial [kg CO2e/m2]: Die hier betrachteten Lebenszyklusphasen umfassen die Rohstoffbereitstellung, den Transport, die Herstellung sowie die Abfallbehandlung – dies entspricht den Modulen A1–A3 sowie C3 (2)](https://www.nbau.org/wp-content/uploads/BILD_14_25_08_Module.jpg)