Umweltschutz und einfaches, kostengünstiges Bauen

Aus Klimaschutzgründen sollte für Moorflächen die Freisetzung von CO2 durch Wiedervernässung gestoppt oder deutlich vermindert werden. Das ist in der Breite aber nur dann realistisch möglich, wenn Besitzern dieser Flächen weiterhin eine wirtschaftlich rentable Nutzung ermöglicht wird. Dies erfordert den Anbau eines Rohstoffs, aus dem ein so hochwertiges Produkt hergestellt wird, dass der Landwirt rentable Erträge erzielen kann. Mit der Herstellung und dem Einsatz des Typha-Boards als Baustoff werden zusätzlich zu den Emissionsminderungen durch den Anbau langfristig große Mengen an Kohlenstoff gebunden. Auf dem aktuellen Markt für Baustoffe ist kein mit dieser Typhaplatte vergleichbares Produkt vorhanden, was in gleicher Weise auch für die aufgeführten weiteren Produktentwicklungen gilt. Vor allem die Kombination aus Tragfähigkeit und Dämmwirkung zeichnet diese Baustoffe aus. Trotz dieser hervorragenden Eigenschaften ist das Typha-Board noch nicht auf dem Markt. Grund hierfür ist das Henne-Ei-Problem: Ein Baustoffproduzent lässt sich erst auf die Herstellung ein, wenn die Rohstofferzeugung gesichert ist. Der Landwirt braucht aber vor der Umstellung auf die neue Bewirtschaftungsart der Paludikultur eine Abnahmegarantie. Um aus diesem Dilemma herauszukommen, soll über die Kultivierung größerer Typhaanbauflächen im Rahmen eines Ende 2023 begonnenen und von der FNR geförderten Projekts (RoNNi) sowie mit der Entwicklung einer kontinuierlich arbeitenden Typha-Board-Fertigungsanlage belegt werden, dass der komplette Zyklus vom Anbau bis zur Baustofffertigung funktioniert und wirtschaftlich ist. Die im Aufbau befindliche Fertigungsanlage ist bewusst mit einem Jahresdurchsatz klein dimensioniert, da es aus ökologischer Sicht wesentlich sinnvoller ist, mehrere kleine Anlagen nahe den Anbauflächen zu platzieren, als den sehr leichten Rohstoff Typha über große Entfernungen zu transportieren. Außerdem ist eine derartige Anlage bereits mit einer Anbaufläche von 15 ha bis 20 ha ausgelastet. Mit einer Anlageninvestition von ca. 400.000–500.000 Euro ist auch denkbar, dass sich mehrere Landwirte zusammenschließen und mit einer eigenen Fertigung der Typhaplatten in der Wertschöpfung einen deutlichen Schritt weiterkommen.

1 Hintergrund

Deutschland besitzt etwa 1,3 Mio. ha Niedermoor. Diese Moorstandorte sind jedoch größtenteils entwässert und werden v. a. landwirtschaftlich genutzt. Die Entwässerung führt dazu, dass der Torf mineralisiert und das darin gespeicherte CO2 an die Atmosphäre abgegeben wird. Von diesen landwirtschaftlich genutzten Böden in Deutschland werden geschätzt jährlich über 40 Mio. t CO2e an die Atmosphäre abgegeben [1].

Auf europäischer wie auch auf nationaler Ebene wurden für alle Wirtschaftssektoren, so auch für die Landwirtschaft, verbindliche C 2-Minderungsziele und Umsetzungsstrategien vereinbart [2]. Auch in der Moorschutzstrategie des Bundesumweltministeriums [3] sowie im Klimaschutzplan 2050 [4] wurden u. a. Maßnahmen zum Schutz von Moorböden und die Förderung einer standortangepassten und klimaschonenden Bewirtschaftung festgelegt. Auf humusreichen Moorstandorten soll gemäß Maßnahmenkatalog die Freisetzung von CO2 durch Wiedervernässung gestoppt oder deutlich vermindert werden, wobei eine vollständige Nutzungsaufgabe vermieden werden soll. Dies wird aber nur dann realistisch möglich sein, wenn den Besitzern dieser Fläche auch nach Wiedervernässung eine weitere wirtschaftlich rentable Nutzung der Flächen ermöglicht wird, indem ein Rohstoff angebaut wird, der dem Landwirt auskömmliche Erträge verspricht. Auf wiedervernässten Niedermooren können unterschiedliche Paludikulturen (von lateinisch palus Morast, Sumpf und cultura Bewirtschaftung als land- und forstwirtschaftliche Nutzung nasser Moorstandorte) angebaut werden.

Ein weiteres gesellschaftliches Problem ist das Fehlen von bezahlbarem Wohnraum v. a. in Ballungsgebieten. Es werden deutlich zu wenig neue Wohnungen gebaut, bei gleichzeitiger Tendenz zur Abwanderung vom Land in die Großstädte. Dies führt dazu, dass die Mieten deutlich schneller als die Löhne steigen und häufig mehr als ein Drittel des Nettolohns für die Wohnraumnutzung aufgewendet werden muss. Die Ursache dafür liegt neben der momentan recht hohen Zinsbelastung v. a. auch in den stark gestiegenen Baukosten. Zudem wird gesellschaftlich gefordert, in der Bauwirtschaft zunehmend nachhaltige Bauprodukte aus nachwachsenden Rohstoffen einzusetzen. Im Folgenden wird beschrieben, wie mithilfe von Typha als Rohstoff für Baustoffe sowohl ein wesentlicher Beitrag für den Umweltschutz als auch für einfaches, kostengünstiges Bauen geleistet werden kann.

2 Umweltpolitische Bedeutung

Mit dem breiten Einsatz von Typha angustifolia (Rohrkolben) können zahlreiche umweltpolitische Ziele gleichzeitig unterstützt werden. Durch die nasse Nutzung von Mooren werden die natürlichen Moorfunktionen wie Nährstoff- und Wasserrückhalt gewährleistet sowie das Moor als wichtige Kohlenstoffsenke im Landschaftshaushalt wiederhergestellt. Sie stellt eine geeignete nachhaltige alternative Landnutzung für die Zukunft dar. Der Anbau bringt Umweltvorteile im Bereich der Stabilisierung und Renaturierung wiedervernässter Niedermoorflächen. Durch die Wiedervernässung der trockengelegten Niedermoore werden große Mengen an CO2-Emissionen durch den Typhaanbau vermieden und bei gewerblicher Nutzung von Typha CO2 gebunden. Der Anteil der CO2-Emissionen der in Deutschland vorhandenen trockengelegten Niedermoorflächen beträgt ca. 4 % der Gesamtemissionen [5]. Hinzu kommen CO2-Einsparungen durch den Ersatz fossiler Energieträger beim Einsatz nachwachsender Rohstoffe sowie durch Energieeinsparung beim Einsatz des neu entwickelten dämmenden Baustoffs. Es ist zu prüfen, inwieweit sich diese Emissionseinsparungen quantifizieren lassen und ggf. als Zertifikate im CO2-Handel auf dem freiwilligen Kohlenstoffmarkt veräußert werden können.

Aus ökologischer Sicht besteht zusätzlich der Vorteil darin, dass die Anpflanzungen eine ökologische Nische für zahlreiche schützenswerte niedermoortypische Tierarten bilden (so wurde z. B. die Bekassine zum Vogel des Jahres 2013 auserkoren). Diesbezüg lich bedeutet hier die Ernte keine Einschränkung, da sie außerhalb der Brut- und Legezeiten im Winter bei Abwesenheit der Tiere und Brutstätten erfolgt. Gleichzeitig wird hierdurch auch Gewässerschutz betrieben. Mithilfe der mit Typha bepflanzten Anbauflächen kann eingeleitetes Oberflächenwasser von großen Mengen seiner Nähr- und Schadstoffe befreit und in gereinigter Form wieder eingeleitet werden. Außerdem wird mit diesem Anbau die Fläche vor weiterer fortschreitender Bodenerosion geschützt. Hinzu kommt aktuell, dass mit dem Typhaanbau Retentionsflächen zur Vermeidung von Überschwemmungen geschaffen werden können, ohne dabei den Nutzen und den Ertrag für die Landwirtschaft zu gefährden. Die Anbaumöglichkeit und der Umweltnutzen des Rohrkolbens wurden bereits im Rahmen eines von der Deutschen Bundesstiftung für Umwelt (DBU) geförderten Pilotprojekts nachgewiesen [6]. Dabei wurden Erntemengen von 15 t bis 20 t Trockenmasse pro Hektar und Jahr erzielt. Ganz wesentlich ist dabei aber, dass die für den Anbau erforderlichen Randbedingungen gewährleistet werden. Typha angustifolia ist ein Vielzehrer, der für guten Ertrag und Qualität große Nährstoffmengen benötigt, die er aber als Reinigungsleistung nährstoffbelastetem Oberflächenwasser entnehmen kann. Dies bedeutet, dass die Anbaufläche so ausgesucht bzw. eingerichtet werden muss, dass sie überstaut und mit nährstoffbelastetem Oberflächenwasser kontinuierlich durchströmt werden kann.

Neben der Reinigung des Wassers ergeben sich überschlägig folgende beschriebene Minderungen an klimaschädlichen Emissionen. Im Mittel bedeutet die konventionelle Intensivbewirtschaftung trockengelegter Niedermoore Emissionen von 35 t CO2e/(ha · a) [1]. Durch die Notwendigkeit der zeitweisen Überstauung beim Anbau von Typha angustifolia kann es zur Methanbildung kommen und damit die Emission klimaschädlicher Gase nicht ganz unterbunden werden. Im ungünstigsten Fall ergeben sich 10 t CO2e-CH4 -Emissionen/(ha · a) (bei guter Nähstoffversorgung wahrscheinlich weniger [7]). Dies bedeutet gegenüber der Ausgangslage eine Emissionsreduzierung um 25 t CO2e/(ha · a) oder mehr. Bei einer Ernte von 15 t/ha werden außerdem ca. 6 t Kohlenstoff im Pflanzenmaterial gebunden, entsprechend 22 t CO2e, die bei der Herstellung eines Baustoffs über Jahrzehnte festgelegt werden. In der Summe ergibt sich somit eine Emissionsreduktion von mehr als 45 t CO2e-Emissionen/(ha · a). Vergleichbare Emissionsminderungen sind mit keiner anderen landwirtschaftlichen Nutzung erreichbar.

3 Produktentwicklung

Der Rohrkolben ermöglicht aufgrund seiner besonderen strukturellen Eigenschaften die Erzeugung von Baustoffen, die eine am Markt einmalige Kombination aus Dämmung und Tragwirkung bieten. Die besondere Eignung der Blattmasse von Typha ist be stimmt durch die Struktur der Pflanze. Die Blätter haben ein faserverstärktes und stabiles Stützgewebe, welches mit einem weichen, offenzelligen Schwammgewebe ausgefüllt ist (Bild 1). Daraus resultiert sowohl eine erstaunliche statische Festigkeit als auch eine ausgezeichnete Dämmwirkung.

Quelle: a) Fraunhofer IBP, b) Typha Technik

Für die Produktion des Baustoffs werden zuerst gleichartige, relativ große Partikel mit einer speziell dafür entwickelten Schneideeinrichtung erzeugt, wobei keine Zerfaserung stattfindet, sondern die Blattstruktur beibehalten wird. Auf diese Weise werden beide positiven Eigenschaften der Pflanze, die Festigkeit und die Dämmwirkung, in das Produkt überführt. Diese Partikel werden anschließend mit mineralischem Kleber (z. B. Magnesit) unter geringem Druck und Energieeinsatz zu Platten verklebt. In Bild 2 ist der prinzipiell recht einfache Produktionsprozess anhand fotografischer Aufnahmen dargestellt.

Quelle: Typha Technik

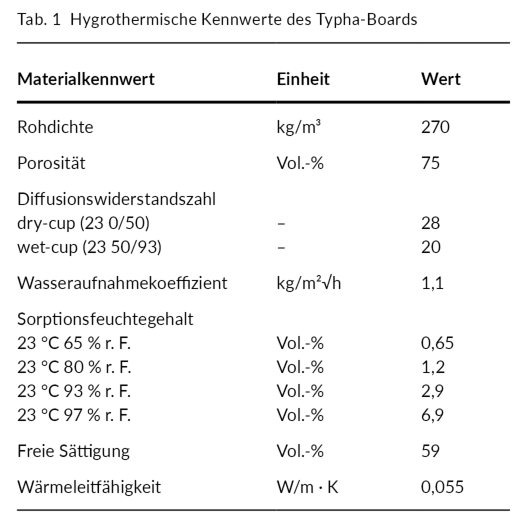

Durch die beschriebene Vorgehensweise kann das sog. magnesitgebundene Typha-Board als Baustoff mit den in Tab. 1 aufgelisteten hygrothermischen Kennwerten und einer Druckfestigkeit von ca. 500 kN/m² hergestellt werden.

Für diesen Baustoff ergeben sich somit folgende Vorteile:

- Diffusionsoffenheit und Kapillaraktivität

- hohe Sorptionsfeuchtegehalte und damit gutes Feuchtespeichervermögen

- ausgezeichneter Brandschutz, kein Glimmen [8]

- guter Schall- und sommerlicher Wärmeschutz

- gute Schimmelresistenz durch typhaeigene Schutzstoffe und hohe Alkalität des Bindemittels Magnesit

- einfache Verarbeitbarkeit mit gängigen Werkzeugen [9]

- hervorragende Eignung als Innendämmung im Altbestand [10]

- relativ unempfindlich gegenüber Produktionsschwankungen [9]

- Praxiseinsatz in Pilotprojekten nachgewiesen (Bilder 3–5)

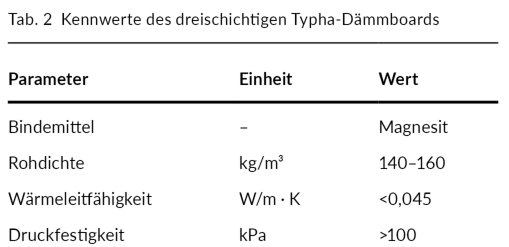

Für Anwendungen, bei denen die Dämmwirkung und nicht die Festigkeitswerte des Standard-Typha-Boards im Vordergrund steht, wurde ein Platte mit deutlich niedrigerer Wärmeleitfähigkeit entwickelt. Dazu werden die aerenchymärmeren Bereiche des Blattbündels an den flachen Seiten abgetrennt, da das Aerenchym (Schwammgewebe) der vorrangige Träger der Wärmedämmeigenschaft ist. Außerdem wird ein dreischichtiger Plattenaufbau hergestellt, mit gröberen Partikeln und damit geringerem Bindemittel im Kernbereich und feineren Partikeln in den beiden Deckschichten zur Verbesserung der Oberflächengüte. Auf diese Weise erhält man für das Typha-Dämmboard (Bild 6) eine deutlich niedrigere Wärmeleitfähigkeit auf Kosten der Festigkeit (Tab. 2).

Außerdem wurden mit folgend beschriebenem Ansatz Entwicklungen in Richtung Holzersatz gemacht. Bei einer parallelen Anordnung kann die Verklebung besonders gut erfolgen, da die geordnet benachbart liegenden stabförmigen Typhablattpartikel schon bei vergleichsweise niedrigem Druck eine große Kontaktfläche aufweisen. Dies führt zu einer niedrigen Wärmeleitfähigkeit quer zu den stabförmigen Typhablattpartikeln. In Längsrichtung führen die vielen nebeneinanderliegenden stabförmigen Typhablattpartikel zu einer mehr als zehnmal so hohen Tragfähigkeit im Vergleich zum Typha-Board. Bild 7 zeigt den runden Versuchskörper mit Parallelausrichtung der Typhapartikel zur Erhöhung der Druckfestigkeit.

Als weitere Entwicklung wurde ein unterseitig gewölbtes Plattenelement hergestellt (Bild 8), das als Deckenelement ähnlich den sog. Preußischen Kappen eingesetzt werden kann. Da es neben der Tragfähigkeit und seinen Wärmedämmeigenschaften auch den Trittschallschutz mit sich bringt, sind Deckenaufbauten mit deutlich geringerer Aufbauhöhe möglich.

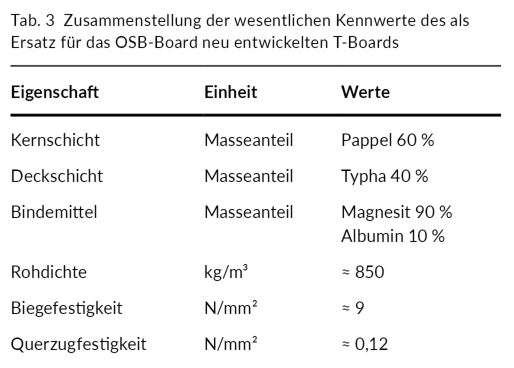

Auch für die sog. Oriented Strand Boards (OSB) wurde ein Ersatzmaterial aus Typha entwickelt. Dabei handelt es sich um eine Sandwichkonstruktion, die aus Deckschichten aus Typha-Strands und einer Mittelschicht aus Pappelspänen aufgebaut ist. Diese Platten wurden in einem Schritt angefertigt. Mit 90 % Magnesit und 10 % Albumin als Bindemittel konnten sowohl die Ergebnisse der Biege- als auch der Querzugfestigkeit auf ein gutes Niveau gehoben werden. Tab. 3 gibt eine Zusammenstellung der wesentlichen Kennwerte des als Ersatz für OSB neu entwickelten T-Boards. Bild 9 zeigt T-Boards mit seitlich eingefräster Nut für die Verbindung der T-Boards miteinander unter Verwendung von Federelementen.

Bei vergleichbaren Festigkeiten weist das T-Board gegenüber dem OSB folgende Vorteile auf:

- höhere Nachhaltigkeit durch Verwendung umweltverträglicherer Bindemittel

- besserer Brandschutz

- geringere Wärmeleitfähigkeit

- geringerer Eintrag an grauer Energie

4 Einfaches Bauen

Der Grund für die stark gestiegenen Baukosten liegt in der stetig steigenden Komplexität beim Thema Bauen durch zahlreiche Bauvorschriften, aber auch durch gestiegene Anforderungen an Wärme-, Feuchte-, Brand- und Schallschutz, Hygiene und Gesundheit wie auch den allgemeinen Nutzerkomfort. Dies hat in den letzten Jahrzehnten auch häufig zu einem Wandaufbau geführt, bei dem für jede bauphysikalische Aufgabenstellung eine eigene Funktionsschicht gegeben ist – bspw. Ziegel für die Statik, Mineralwolledämmung für den Wärmeschutz, Dampfbremsfolie für den Feuchteschutz und ggf. Gipskarton für den Brandschutz. Dies macht das Bauen aufwendig und teuer und erschwert den Rückbau bzw. die Wiederverwendung der Materialien.

Der wesentliche bautechnische Vorteil des Typha-Boards liegt darin, dass es viele konstruktionsrelevante Eigenschaften in sich vereint (Wärmeschutz, Statik/Aussteifung, Brandschutz, Feuchteschutz, Putzträger …) und dadurch einfachere Wandaufbauten ermöglicht. Hiermit wären auch wieder monolithisch aufgebaute Wände möglich, ohne Einbußen hinsichtlich des Energiebedarfs oder der Behaglichkeit hinnehmen zu müssen. Ein gutes Beispiel dafür stellt das bereits aufgebaute Saunahaus in Radolfzell [12] dar, das aufgrund fehlender statischer Zulassung noch als Holzrahmenkonstruktion erstellt wurde, aber mit 4,3 m großem Abstand der Holzständer.

Gerade auch für kostengünstiges elementiertes Bauen mit hohem Vorfertigungsgrad kann das Typha-Board in Zukunft Einsatz finden. Dabei ist auch vorteilhaft, dass es in vielen Anwendungsfällen durch Schraubverbindungen befestigt werden kann, was eine spätere Rückbaubarkeit und Wiederverwendung deutlich erleichtert. Aber auch in der Bestandssanierung stellt der Einsatz des Typha-Boards eine nachhaltige, fehlertolerante, kostengünstige Möglichkeit dar, wie bereits durch Anwendungen im Fachwerkbau als Innendämmung oder Aufdachdämmung [8] gezeigt werden konnte.

Ein in der Zukunft wichtiger Einsatzbereich wird die Nachverdichtung in Ballungsräumen sein, bei der durch Aufstockung ohne weiteren Flächenverlust zusätzlicher Wohnraum geschaffen werden kann. Aus statischen Gründen wird es sich in den meisten Fällen um Leichtbaukonstruktionen handeln, die derzeit zumeist in Holzbauweise erstellt werden, aber teilweise aufgrund des erforderlichen Brandschutzes nicht einsetzbar sind. Die ausgezeichneten Brandschutzeigenschaften des Typha-Boards vermeiden diese Einschränkungen.

Auch die beschriebene Entwicklung des Deckenelements ermöglicht eine einfachere und kostengünstigere Bauweise, da durch den eingebauten Trittschallschutz die Notwendigkeit eines Aufbaus nach dem Prinzip des Schwimmenden Estrichs entfällt. Der durch Parallelanordnung der Typhapartikel entwickelte Holzbalkenersatz vermeidet die Wärmebrückenwirkung der Ständer der jetzigen Ständerbauweise bei gleichzeitig verbessertem Brandschutz.

5 Herstellungsverfahren

Bei der derzeit bestehenden Anlage, wie sie in Abschnitt 3 kurz beschrieben ist, handelt es sich um eine Laboranlage, bei der die Plattenproduktion noch mit hohem Arbeitsaufwand verbunden ist und die v. a. für Forschungszwecke und Versuchsgebäude konzipiert wurde. Um den personellen Arbeitsaufwand zu reduzieren, ist deshalb geplant, eine deutlich weniger arbeitsintensive Anlage aufzubauen. Die Entwicklung einer wirtschaftlich arbeitenden kontinuierlichen Fertigungsanlage zusammen mit einem Maschinenbauunternehmen wird von der Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe (FNR) finanziert und soll Anfang bis Mitte 2026 betriebsbereit sein. Diese dient v. a. als Demonstrations- und Schulungsanlage und insbesondere als Blaupause für weitere zur Vermarktung des innovativen Baustoffs rentabel betriebene Anlagen.

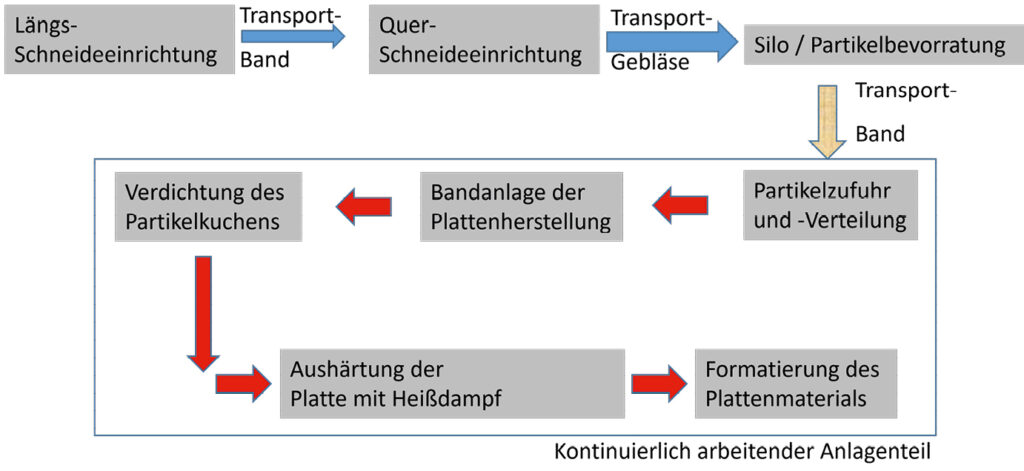

Dies erfordert nach derzeitigem Kenntnisstand die in Bild 10 dargestellten Grundkomponenten. Bei den mit blauen Pfeilen verse henen Komponenten handelt es sich um den Partikelherstellungsprozess bis hin zur Partikelbevorratung im Silo. Dieser Part kann weitgehend zeitlich unabhängig von der Plattenherstellung betrieben werden. Synchron zusammenarbeiten müssen dagegen die Komponenten der Plattenfertigung (im Diagramm mit roten Pfeilen verbunden), bestehend aus Partikelzufuhr und -verteilung, Bandanlage der Plattenherstellung, Verdichtung des Partikelkuchens, Aushärtung der Platte, z. B. mit Heißdampf, und Formatierung des Plattenmaterials. Alle diese Anlagenteile müssen einzeln konzipiert, aufgebaut und getestet werden.

Von der Auslegung her ist eine Fertigungsanlage geplant, die im Einschichtbetrieb ca. 2000 m³ an Platten pro Jahr herstellen kann. Bei einem marktfähigen Preis von 400–500 Euro/m³ wäre eine derartige Anlage gemäß einem aktuellen Businessmodell auch im Hochlohnland Deutschland mit guter Gewinnmarge zu betreiben.

6 Zusammenfassung und langfristige Zielsetzung

Mit dem breiten Einsatz von Typha als Baustoff können zahlreiche Ziele der Bundesrepublik gleichzeitig unterstützt werden. Der Anbau von Typha bringt Umweltvorteile im Bereich der Stabilisierung und Renaturierung wiedervernässter Niedermoorflächen. Durch die Wiedervernässung der trockengelegten Niedermoore werden statt der Emission große Mengen an CO2 durch den Typhaanbau gebunden. Aus ökologischer Sicht besteht zusätzlich der Vorteil darin, dass die Anpflanzungen eine ökologische Nische für zahlreiche schützenswerte Tierarten bilden. Gleichzeitig wird mit dem Anbau auch Gewässerschutz betrieben, da die Pflanze große Mengen an belasteten Oberflächenwässern reinigt. Als Puffer für Starkregenereignisse wirken Typhabestände sowohl Überschwemmungen als auch Trockenschäden entgegen.

Auf dem aktuellen Markt für Baustoffe ist kein mit der magnesitgebundenen Typhaplatte vergleichbares Produkt vorhanden, was in gleicher Weise auch für die aufgeführten weiteren Produktentwicklungen gilt. Vor allem die Kombination aus Tragfähigkeit und Dämmwirkung zeichnet diesen Baustoff aus. Das Marktpotenzial der derzeitigen magnesitgebundenen Typhaplatte ist deshalb bereits sehr hoch, da sie zusätzlich vollständig kompostierbar ist und über die Anpflanzung des Rohstoffs für die Plattenproduktion hohes Nachhaltigkeitsniveau bietet.

Über die Kultivierung größerer Typhaanbauflächen im Rahmen des Ende 2023 begonnenen und von der Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe geförderten Projekts (RoNNi) sowie den geplanten Aufbau einer wirtschaftlich betreibbaren, kontinuierlich arbeitenden Typha-Board-Fertigungsanlage soll belegt werden, dass der komplette Zyklus vom Anbau über die Ernte bis zur Baustofffertigung funktioniert. Dies soll v. a. auch helfen, das Henne-Ei-Problem zu durchbrechen: Ohne gesicherte Rohstoffbereitstellung wird keine Produktion aufgebaut. Der Landwirt benötigt dagegen vor der Investition in die Umstellung auf die neue Bewirtschaftungsart der Paludikultur eine Abnahmegarantie.

Die im Aufbau befindliche Fertigungsanlage ist ganz bewusst mit einem Jahresdurchsatz von ca. 2000 m³ relativ klein dimensioniert, da es aus ökologischer Sicht wesentlich sinnvoller ist, mehrere kleine Anlagen nahe den Anbauflächen zu platzieren, als den sehr leichten Rohstoff Typha über große Entfernungen zu transportieren. Außerdem ist eine derartige Anlage bereits mit einer Anbaufläche von 15 ha bis 20 ha ausgelastet, was einen frühen Produktionsbeginn wesentlich wahrscheinlicher macht. Dies trifft auch für die relativ geringe Anlageninvestition von ca. 400.000–500.000 Euro zu. Bei dieser Investitionssumme ist es auch denkbar, dass sich mehrere Landwirte zusammenschließen und in eine derartige Anlage investieren. Der Landwirt kann damit neben den Erwerbsmöglichkeiten durch den Anbau mit einer eigenen Fertigung der Typhaplatten ggf. in der Wertschöpfung einen deutlichen Schritt weiterkommen. Zusätzlich bietet dies für die Landwirte – neben potenziellen zusätzlichen Einnahmen – für seine Umweltleistungen auch eine deutliche Imageverbesserung durch Umwelt-/Natur-/Hochwasserschutz.

Geht man langfristig davon aus, dass 5 % der derzeitigen 1,3 Mio. ha für die konventionelle Bewirtschaftung trockengelegten Niedermoorflächen für den Anbau von Typha angustifolia genutzt werden können, ergäbe dies einen Rohstoffertrag von ca. 1 Mio. t pro Jahr. Damit könnten rechnerisch etwa 7 Mio. m³ Baustoff pro Jahr im Wert von mehr als 3 Mrd. Euro erzeugt werden. Für die Umwelt würde dies einschließlich der langfristigen Kohlenstoffbindung im Baustoff eine jährliche Entlastung von über 2 Mio. t an CO2e-Emissionen klimaschädlicher Gase bedeuten.

Literatur

- Heinrich Böll Stiftung [Hrsg.] (2023) Mooratlas 2023 – Daten und Fakten zu nassen Klimaschützern. Berlin: Heinrich Böll Stiftung.

- Regulation (EU) 2021/1119 (2021) Green Deal Fit for 55. Brussels: European Union.

- BMUV [Hrsg.] (2022) Moorschutzstrategie. Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz, Bonn.

- BMUB [Hrsg.] Klimaschutzplan 2050 Klimaschutzpolitische Grundsätze und Ziele der Bundesregierung. Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit, Bonn.

- BMEL [Hrsg.] (2019) Ackerbaustrategie 2035 [online]. Bonn: Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft. https://www.bmel.de/SharedDocs/Downloads/DE/Broschueren/Ackerbaustrategie.pdf?__blob=publicationFile&v=13

- Pfadenhauer, J.; Wild, U. (2001) Multitalent Rohrkolben – Ökologie, Forschung, Verwertung – Broschüre zum Abschlussbericht des DBU-Projektes „Rohrkolbenanbau in Nierdermooren – Integration von Rohstoffgewinnung, Wasserreinigung zu einem nachthaltigen Nutzungskonzept“ im Donaumoos 1998–2001. TU München, Lehrstuhl für Vegetationsökologie.

- Abdalla, M.; Hastings, A.; Truu, J.; Espenberg, M.; Mander, U.; Smith, P. (2016) Emissions of methane from northern peatlands: a review of management impacts and implications for future management options. Ecology and Evolution 6, No. 19, pp. 7080–7102. https://doi.org/10.1002/ece3.2469

- Forschungsbericht EG2050 (2021) RokoDaMi – Demonstration einer innovativen und nachhaltigen Aufdachdämmung aus Rohrkolben . Förderkennzeichen: 03EGB0008A-B.2.

- Fritsch, A.; Theuerkorn, W. (2013) Fachwerksanierung und Energieeffizienz. Denkmalpflege Informationen 154, Ausgabe März, S. 15.

- Krus, M.; Bichlmair, S.; Kilian, R. (2018) Vergleichende Untersuchung unterschiedlicher Innendämmsystemen und deren Bewertung bei Einsatz in der Alten Schäfflerei Benediktbeuern. Denkmal und Energie, S. 133–145.

- Theuerkorn, W.; Fritsch, A.; Mach, M.; Krus, M.; Großkinsky, T.; Fitz, C.; Theuerkorn, D.; Knodt, H.; Walter, U. (o. J.) Neuer Baustoff für umweltfreundliche und bautechnische Sanierung in der Denkmalpflege. DBU-Bericht – Förderkennzeichen AZ 27918.

- Krus, M.; Theuerkorn, W.; Großkinsky, T.; Georgiev, G. (2014) Ein neuer tragfähiger Dämmstoff – Typha-Rohrkolbenplatten; A New Load-Bearing Insulation Material, Typha Panels. Detail 54, H. 1/2, S. 74–80.

- Franchi, B. (2017) Ökologisch und ästhetisch bauen im Garten/Pavillon aus Rohrkolben in: Drexel, T. [Hrsg.] Gartenhäuser – Lauben Lounges Pavillons Baumhäuser Hütten Carports. München: DVA, S. 68–71.

Autor:innen

Prof. Dr.-Ing. Martin Krus, martin.krus@ibp.fraunhofer.de

Fraunhofer-Institut für Bauphysik IBP, Holzkirchen

www.ibp.fraunhofer.de

Dipl.-Ing. Werner Theuerkorn, info@typhatechnik.com

Typha Technik Naturbaustoffe, Schönau

www.typhatechnik.com

Alexandra Fritsch, mail@fritsch-knodt-klug.de

Fritsch Knodt Klug + Partner mbB Architekten, Nürnberg

www.fritsch-knodt-klug.de

![Bild 4 Anwendungsbeispiel Saunahaus in Radolfzell als Holzrahmenkonstruktion mit 4,3-m-Raster [12] (2)](https://www.nbau.org/wp-content/uploads/Bild_5__Pavillon-805x1024.jpg)

![Bild 5 Anwendungsbeispiel Typha-Pavillon EXPO Mailand [13], elementierter Massivbau als selbsttragende Konstruktion mit Formteilen (2)](https://www.nbau.org/wp-content/uploads/Bild_6__Drei_Schicht_D_mmplatte1.jpg)